後藤勝 写真展「悔恨への執念」展示レポート

後藤勝 写真展「悔恨への執念」のオープニングイベントとして11月3日に開催したアーティストトークの内容をもとに記事を公開します。

勝さんは本作の写真集制作に5年以上前から取り組んできました。以前のタイトルは「SHIKI」で、母親と自身の物語でした。しかし写真集の表紙が桃色から緑色へと変わったように作品の主題も、両親との関係を通じた自分史へと変化しています。写真家の53年の人生にわずかでも触れて頂けたらと思います。ぜひご一読ください。

【語られることのなかった父親の想いを知る】

本作に取り組むきっかけは父親の遺品として見つかった「緑の箱」と向き合ったことでした。父親は勝さんが小学生高学年の時に突然家を出て家族との関係を絶ちました。あまりにも早い少年時代の父親との別れは、父親の不在という感覚を失ってしまうほどの時間が流れていました。そして勝さんが30歳の頃、1997年、父親が亡くなったことを兄より聞かされます。「家族のこと、過去のことは忘れよう。思い出したくもない」。勝さんはそう感じていました。けれども、父の死後に見つかった「緑の箱」を受け取ったことをきっかけにだんだんと父親、母親、兄への想いが少しずつ蘇ってきたと言います。

父親は生前、ホームレスの時期があったものの、再就職をするなどして生涯を過ごしました。医師が書いた死亡診断書には「変死」と記載されていました。勝さんは事故や他殺を想像するも死亡診断書でほかにわかったことは亡くなった場所がサウナであることぐらいでした。

父親の痕跡をたどるために勝さんは父が生前に住んでいたアパートに足を運びました。そこは幼少期、家族みんなで住んでいた家から20分ほどしか離れていない場所だったのです。いなくなったと思っていた父は探そうと思えば、会いに行こうと思えば触れられた存在だったことに気づかされた勝さんは強い「後悔」を感じました。

「緑の箱」には父の年金手帳やパスポート、時計などが入っていました。そして額に入った名古屋のテレビ塔の写真もありました。勝さんは裏ぶたを開けました。額の中には1枚の写真が隠されていました。幼くも確かな眼差しでカメラを見つめる少年のモノクロ写真でした。自分を「見捨てた」父親は幼い勝さんの写真を大切に持っていたのでした。

勝さんは箱の中の遺品を全て写真に撮ることにしました。それはまるで写真を介して父親と会話をするようでした。そうして父親との間にあった溝を縮めたいと願ったのです。「後悔」しながらもそうすることで失われた時間を紡ぎました。

【意味のあることをしたかった。それは写真家として写真を撮り続けることだった】

勝さんは17歳で高校を中退。大学進学を望んでいた母親の期待に応えずことができず、逃げるようにして旅行で訪れたことがあった沖縄へと旅立ち、バーテンダーとして数年間働きました。米軍基地の兵士から戦場での体験を耳にします。またベトナム戦争の写真を目にしたことから写真家を職業にしたいという思いを抱き、22歳で中南米に暮らすことを決心します。

当時の中南米では冷戦の影響もあり、紛争状態の国が多くありました。エルサルバドルやニカラグアに行き、最終的にはコロンビアへ辿り着きました。北部のバランカベルメッハでは、暗殺やゲリラがあちこちで起き、民兵が掃討作戦を始めた時期でした。インターネットがない時代にその事実を知るには情報があまりにも乏しく、訪れた場所が「コロンビアで最も危険な街」と言われていたことは時間が経ってから知ることになります。現地で働くためにエクアドルの首都でスペイン語を勉強し、再びコロンビアへ向かい、現地の人権擁護団体の写真スタッフになりました。しかし同時に前任者が少し前に殺されたことも聞かされました。その街では1日に4、5人の住民が殺されていたのです。

写真スタッフとしての仕事は、誘拐され暗殺された犠牲者の顔を正面から撮影したり、遺品やタトゥーなどその人物が特定できるような何かを撮影し続けることでした。撮影された写真は人権擁護団体を通して彼らを探しにくる家族のために必要でした。

「写真とは何のために撮るものかということを考え続けた。意味のある行動をしたかった。毎日自分の目の前で人が死んでいく。助けることもできず、ただ写真を撮るしかなかった」。右派民兵とゲリラ組織、政府軍や麻薬組織が入り乱れて都市で戦う「汚い戦争」。時には何発も銃弾を受けながらまだ生きている犠牲者もいました。

「何もできずに息を引き取るのを見ていた」。犠牲者を思い出しながら勝さんはそう語ります。

眼の前の死と無力感、悲鳴、殺されるかもしれないという恐怖、友人の死などにさいなまれ、勝さんはPTSDを発症。精神的に不安定になりながらも自分にできることは写真を撮ることしかないと考えていました。

しかし人権擁護団体の職員も暗殺の対象になり、団体の所長がグアテマラに亡命したことや、同僚の死を目の当たりにしたことを理由にスタッフを辞め、ニューヨークへ移りました。そしてニューヨークで現在のパートナーでもある後藤由美さんに出会うことになります。

由美さんは当時、フォトジャーナリストがどういう存在なのか知りませんでした。しかしその役割を理解していくうちに「良い写真を撮っているのになぜこんなにも人の目に触れる機会が少ないのか」という歯がゆさを感じました。2人は写真家とキュレーターとしてチームで活動することになりました。

そして1997年、カンボジアで内戦が激化していることを知り、勝さんは再び戦地へ足を運ぶことを決めます。現地に行き、数ヶ月後に首都でクーデターが発生、激戦となった前線で取材を続けました。やはり自分にできることは写真を撮り続けることだったのです。

2、3ヶ月家を空けては戦地の光景が写る膨大なネガフィルムを持ち帰る勝さんと、それを現像・スキャンが可能なプノンペンへと運び、報道各所へ送る由美さん。それぞれの仕事は独学で学び、予算のない中でもより多くの目に触れることを目指す日々が続きました。

時を経て2人はタイへ移住。当時のアジア、とりわけカンボジアではエイズが蔓延しており、勝さんは写真家としてその社会問題を世の中に発信しました。2005年にめこんより出版された写真集『絶望のなかのほほえみ』にはその頃の写真が収められています。

命すれすれの日々、勝さんの撮る写真には他の人にはない距離感がありました。それは死ぬ覚悟がなければ撮れない写真であるという距離でした。いつも被写体から極めて近い距離で写真を撮っていました。

海外に暮らしていても母親と連絡を取り続けていました。勝さんの手元に残るたくさんの母親からの手紙にはただひたすらに息子の無事を祈る言葉の数々がありました。

勝さんは自身が戦場で写真を撮っていることは一言も伝えず、南米のペルーの綺麗な景色の写真やカンボジアのアンコールワットが写るポストカードとともに元気でやっていることを伝えていました。

【写真の中には思い出があり、母が生きていた証がある】

2011年の初め、勝さんは兄からの電話で母親の体調が悪いことを聞かされます。余命は1年。17歳で家を飛び出してから25年以上が経っていました。好き勝手に生きてきた自分を悔い、残された母親の1年に自分の日々を捧げることに決めました。

母親からは「見切りをつけろ」と再三反対されていた写真家の仕事。ようやく母親の元に戻った当時も、母親は「早く定職を見つけなさい」と言っていました。しかしある日、かねてから趣味であったフラダンスの発表会に病気の影響で出られなくなった母親が新調したダンスの服があるから、写真を撮ってくれ」と言いました。これまで写真を話題にしなかった母親の口から聞いたその一言は、写真家として生きている自分のことを認めてもらえたような気持ちにさせました。勝さんが撮った写真を手にした母親は一目見ると目を閉じて「わかったから、はい」と写真を勝さんに返しました。

自身の死が近づいていることを察し、手にした1枚の写真を記憶に刻んだかのようでした。

フラダンスの写真を撮ってからはいつも首にカメラを下げて会いに行きました。勝さんが「写真を撮ってもいいか」と聞くと「いいけどちゃんと撮ってよ」と母親が言う。そんな日々が続きました。ささやかなやりとりを通じて、高校時代に家を出て以来初めて母親と打ち解けられたように感じました。

「落ち葉が地面を真っ赤にしたとき、母は静かに眠りについた」

勝さんは母親が病院で息を引き取った瞬間も写真に撮りました。勝さんは母の死を目の前にしても写真家なのかという苦い感情が込み上げてきました。今でもそれが正しい行動だったのか葛藤が残っていると言います。しかしカメラがなければ母が死に行く姿を見ることに耐えきれず、その場から逃げていたのではないかと思っています。

【「後悔」の日々を本にすること】

母の死後、3冊のアルバムが見つかりました。母親が暮らした部屋の押入れの奥に隠すようにしまわれていたものでした。両親が撮った家族の写真。

かつて母親はそのアルバムについて「あなたが写っている写真はお父さんも写っていて嫌いだから全部捨てた」と言っていました。母親はしっかり者で物覚えもよかったので、アルバムの存在を覚えていたはずでした。

入院前に捨てようと思えば捨てられたはずでした。勝さんは母親が自分に残したのだと感じました。50年以上隠されていたアルバムに、対峙するということは重荷でした。

17歳で家を飛び出したこと。会えたはずの父親に会うことのないまま別れたこと。目の前で死んでいく友人を助けられなかったこと。写真を撮るしかなかったこと。どんな時でも自分の無事を祈り続けてくれた母親から距離をおき続けたこと。そうしたすべての「後悔」から目を背けることでしか自分自身を救えなかったこと。

人生に「後悔」の言葉がただただ積み重なります。

制作中のダミーブックは現時点で16冊目。取り組み始めてから5年以上の月日が流れました。かつての勝さんはそれまでに撮られた写真を共有することに意味があるのか確信を持つことができていませんでした。誰も興味を持っていないだろうと思っていたのです。

しかし写真集制作ワークショップを介して由美さんやオランダのブックデザイナーのトゥーン・ファン・デル・ハイデン氏と話していた時に、なぜこの本を作ろうとしているのか気づいたと言います。

父親や母親の死は自分自身にとっては大きな出来事であり、まとめる必要性もありましたがこのような出来事は誰にでも起きうることでもありました。例えば電車に乗っていて目の前の何人の人が家族の死に目に会えなかったかと考えればそれは果てし無く普遍的な出来事でもあるのです。

しかし自分にとっては他愛のないことでも、他者にとっては興味を持つ対象になり、物語を他者と共有することが出来るのではないかと考えたのです。そして勝さんにはトラウマなど思い出したくない過去であったとしても、戦地で過ごした日々があり、父親の残した「緑の箱」があり、母親と過ごした最期の1年がありました。

勝さんが現実的だと思っていた戦地での日々、そして非日常だと思っていた母親との日々。しかし母親にとっては息子が戦地にいることこそ非日常であり、遠い世界の出来事でした。

このような価値観のすれ違いや「後悔」の念が本作の要になるだろうという考えの元、母親の存在を軸にしながらも、自分の人生に関わったことの全てがプロジェクトに含まれることになりました。

【展示物解説】

現在Reminders Photography Strongholdで開催中の写真展「悔恨への執念」は制作中の写真集に合わせ、チャプターごとに分かれた壁面構成になっています。入り口右手「緑の箱」から始まるのは《父親》のセクションです。全長3mのモノクロ写真は父親の遺品から見つかった幼少期の勝さんの写真の目の部分を拡大したものです。この物語の始まりはこの眼差しとの出合いでした。箱の中身を広げるように並ぶ小さな額の連なりには、時計や香水、パスポートなど父親の遺品の品々です。不規則な並びは心電図を模しています。そして死後に訪れたかつて父親が住んでいたアパート。父親が住んでいた部屋の玄関扉が写る写真が次のセクションへ繋ぎます。

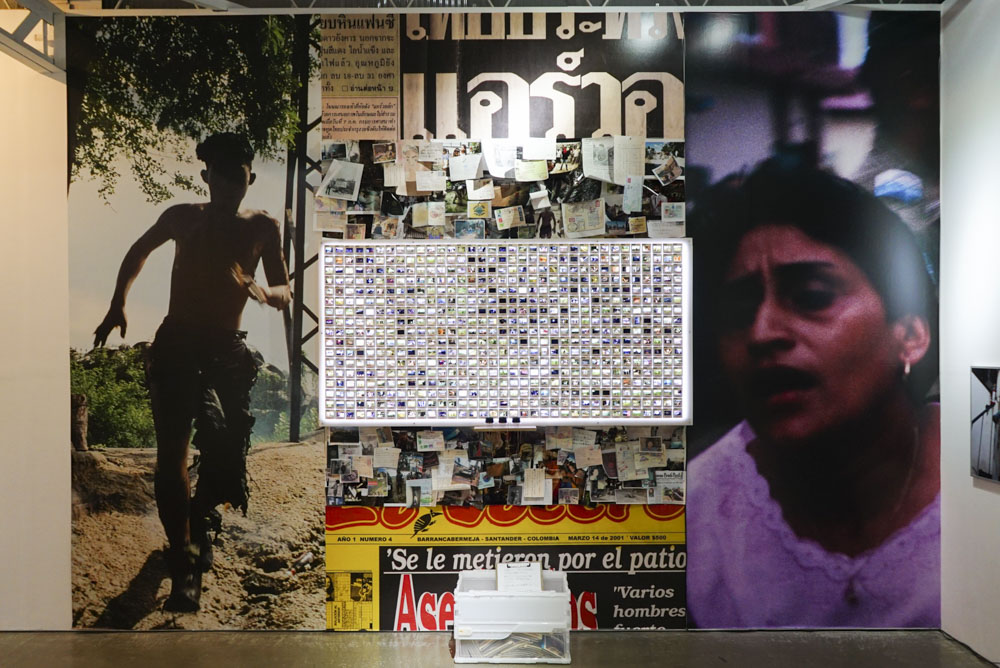

正面右側は《勝さん自身》の壁です。カンボジアやニューヨーク、タイで撮影された写真の数々。新聞や雑誌に載ることなく人の目に触れることがなかった膨大な写真のなかから厳選された595枚のポジフィルムがびっしりと並びます。その上下には、勝さんのパスポートや青年時代の写真、母親の手紙などが掲示されています。そして左右の巨大な縦写真。右側は死にゆく息子に泣き叫びながら駆け寄る母親の姿。左側は自分を追い詰める全てのものから逃げる青年の姿。これらは勝さんが異国で撮った写真ですが、勝さんと母親を連想させます。

手前に置かれた白い箱には当時通信社に確認用として渡していたプリントがまとめられたファイルが入っています。90年代のプノンペンではネガフィルムをスキャンするには膨大な時間がかかってしまい、街の写真屋でもコンタクトシートを作る技術がなかったためプリントしてフィルムの中身を確認していました。

正面左側は《母親》のセクションです。闘病する母親と過ごした1年。カメラを介して真正面から向き合う日々が写真となって残されています。4つの季節が繰り返される中で変わることのなかった母親の存在と、しかし確実に弱っていく姿を克明に記録しました。

最後は《家族》の壁です。背景には父が撮影した家族写真を用いました。母はカメラから目を背け、兄はまっすぐ前を見つめ、勝さんは顔を覆うように表情が隠されています。その写真を背景に50枚の写真が不規則に並びます。両親の結婚式や母親が撮った父親、父親と兄弟の写真など長い間隠されてきた家族の日々が露わになっています。

本作に関する写真集は現在も鋭意作成中です。完成となった暁にはより多くの皆さまにご覧いただけますと幸いです。Facebook等でお知らせしますのでぜひご期待ください。

また写真展「悔恨への執念」は11月30日(土)午後7時まで開催しております。

こちらも併せてご高覧ください。

写真・文責:久光菜津美

編集:後藤勝、松村和彦