吉田亮人「The Dialogue of Two」連載第1回「覚悟」

11月5日よりRPS京都分室パプロルにて開催するRPS京都分室パプロル・2022年度第4回企画展・吉田亮人 写真展「The Dialogue of Two」開催までの期間、本展作家の吉田亮人に連載をしていただくこととなりました。

ぜひご一読ください。

ぜひご一読ください。

—

【連載第1回目:覚悟】

©︎Akihito Yoshida

11月に新作写真集「The Dialogue of Two」を発表します。それにあわせてReminders Photography Stronghold京都分室「パプロル」ギャラリーにて企画展を行います。

そこで本作の背景をこれから数回に分けて連載形式で書いていきます。と、その前にこの作品の前日譚にあたる「The Absence of Two」という作品について語りたいと思います。

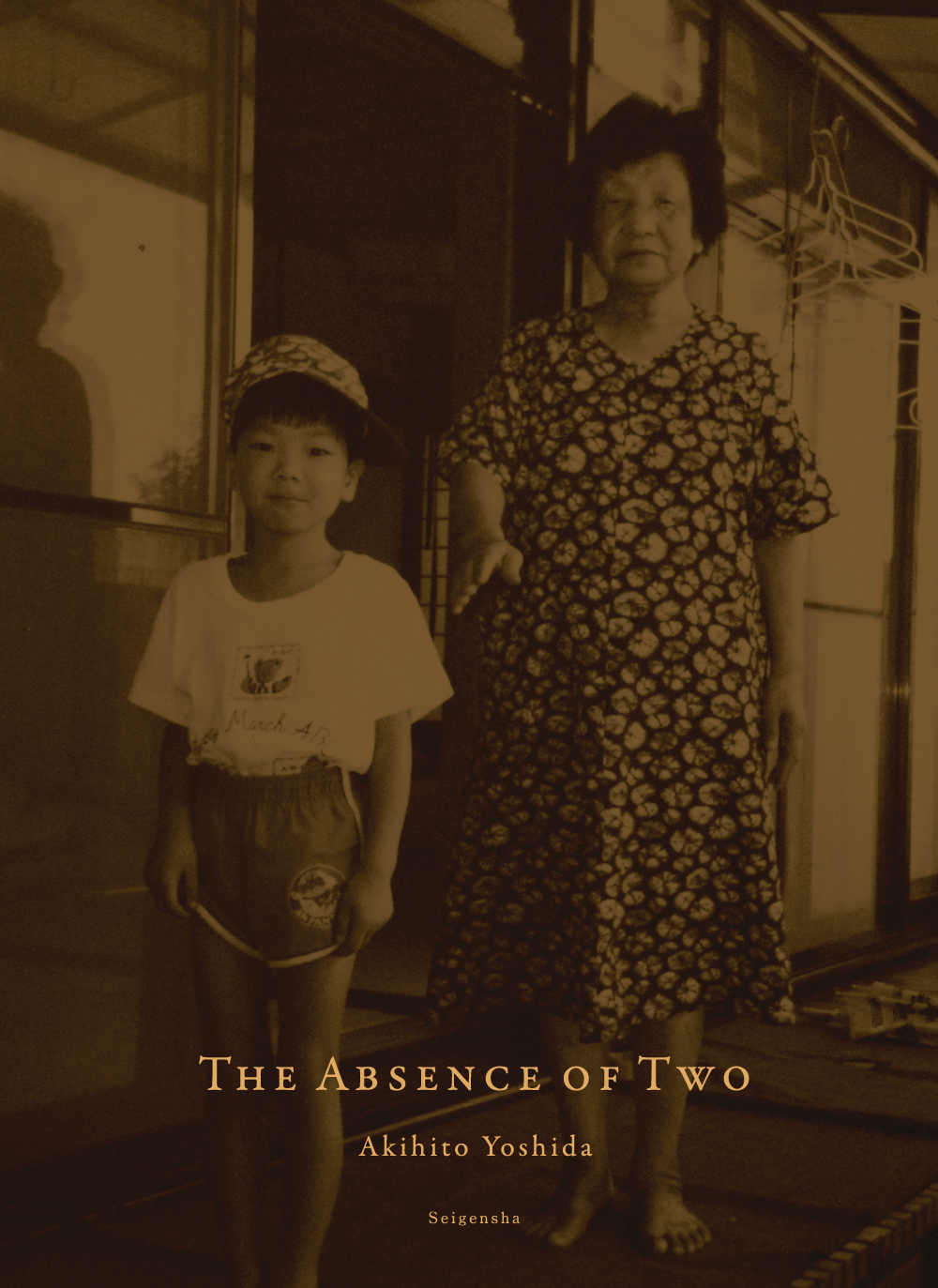

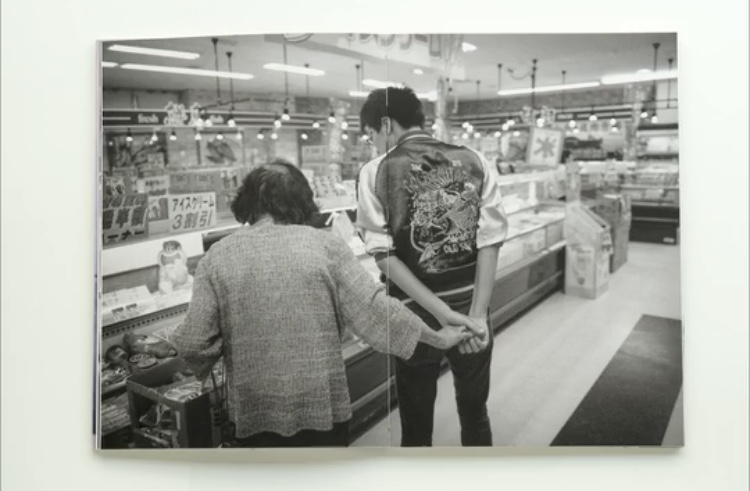

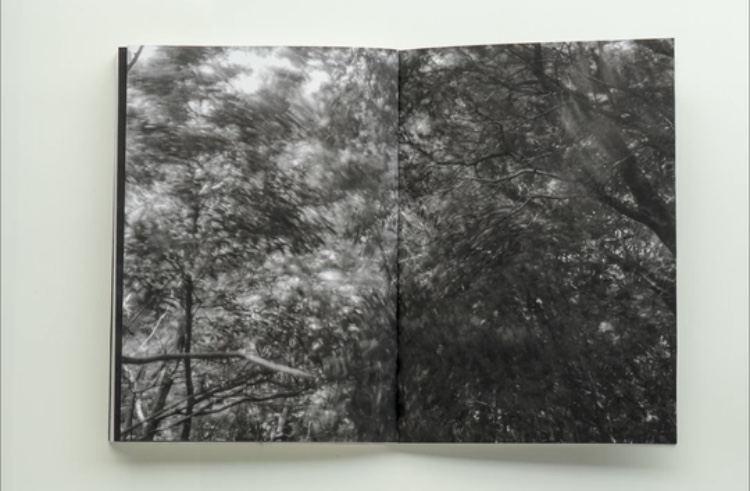

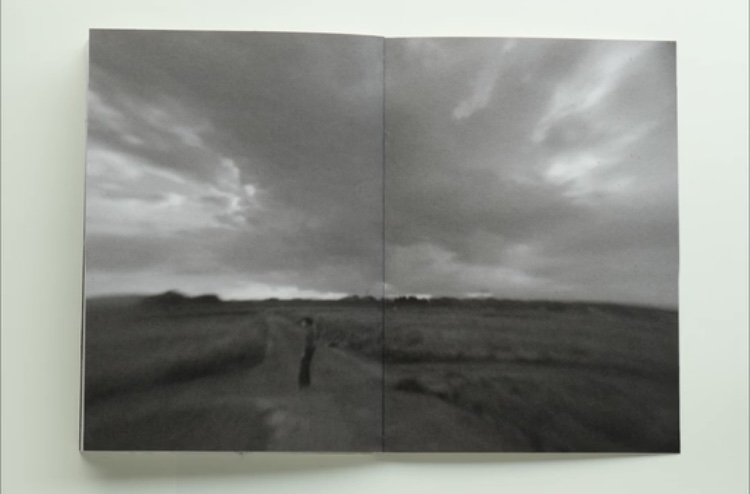

「The Absence of Two」は宮崎県の田舎町で共に暮らし、生きていた僕の祖母といとこの大輝の日常と、それがある日突然、大輝の自死によって終わるまでを描いた作品でした。

2人の暮らしを2〜3年ほど撮影したでしょうか。

そう遠くない将来訪れるであろう祖母の死をどこかで意識していた当時の僕は、その姿を写真に残しておきたい思い、定期的に祖母の家を訪れては2人の暮らしにカメラを向け続けました。

そうやって写真を撮る行為を通じて、僕は今まで2人のことを知っていたようでまるで知らなかったのだと思わされると同時に、小さな暮らしの中に流れる2人の確かな信頼と大きな愛を再発見するのでした。

そうやって2人を見つめ続けていたある日のこと。

それは突然起こりました。

©︎Akihito Yoshida

不可解な謎と深い悲しみ、そして最愛の祖母を置いて大輝は何も言わずにこの世を去ったのでした。

その当時の僕はこの事実をどう受け止め理解したらいいのか分からず、暗く深い悲しみの底で嘆くしかありませんでした。

そんな僕に残されたのは祖母と大輝が共に支え合い、寄り添うように生きている日常を写した沢山の写真でした。しかし、その写真群を具体的にどうしたらよいのか見当もつきませんでした。でも、この写真群を何とかまとめて一つの形にし、祖母に見せなければならないという直感めいた想いだけはあったのでした。

そんな気持ちを抱えて僕は2016年にReminders Photography Storonghold(通称RPS)ギャラリーが主催する、写真集を制作するワークショップ”Photobook as object”を見つけ、これに参加しました。

このWSは単に写真集にまとめて完成させることが一番の目的ではありません。自分の作品と向き合い、とことんまで理解を深め、社会に対してなぜこれを投げかけなければならないのか徹底的に考え、作品を語るための言葉と思考を磨くことに重点を置いたWSでした。

それを体得するために「写真集制作」という具体的な作業があると言っても過言ではないかもしれません。

とにかくこのWSに参加したことで僕の写真に対する考え方や、被写体に向き合う姿勢や態度について大きな変化を遂げたのでした。

©︎Akihito Yoshida

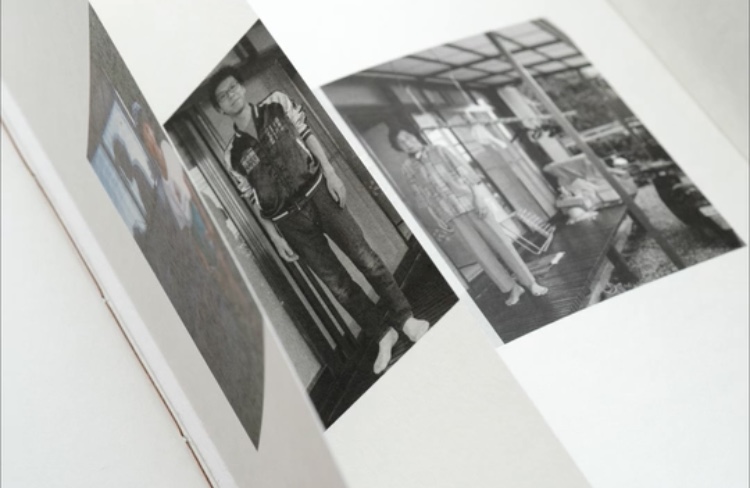

WS終了後も、講師であるRPSの後藤由美さんに助言をもらいながら、何度も何度も祖母と大輝の2人と対話を重ね、約1年間かけて「写真集」という形にまとめていきました。

そうやって制作を進めながらも、1人で暮らす祖母のもとを訪れ、その姿を写真に収めていた僕は、写真集が完成したら一番最初に祖母に手渡そうと思っていました。

しかし完成を待たずに祖母は逝ってしまいました。88歳でした。

祖母が亡くなったことによってそれまで制作してきた写真集の意味も大きく変容しました。それに伴って中身を大幅に変え、タイトルも「Falling Leaves」から2人の不在を意味する「The Absence of Two」と変更したのでした。

そうしてようやく完成を迎えた写真集。

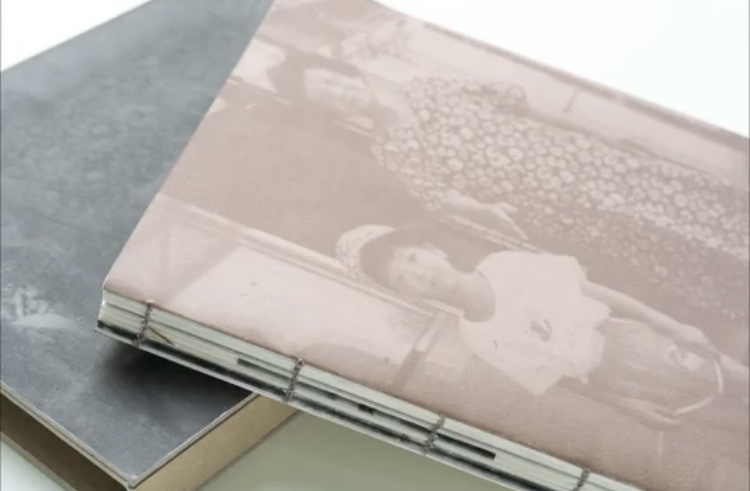

祖母と大輝の享年を合わせた111冊分を全て手製によって制作したのでした。

この作品はひょんなことがきっかけで、2017年に京都で開催された「KYOTOGRAPHIE」という日本最大の国際写真祭で発表する機会を得ました。それを皮切りにアジアやヨーロッパ各地で展示されることになります。

また、写真集も普及版という形で青幻舎とEditions Xavier Barral という日本とフランスの出版社から出版されるに至ります。

僕の家族の話という非常にパーソナルなストーリーであるにもかかわらず、国内外かかわらずこの物語に心を寄せてくれた方が沢山いたことや、その人たちと出会い、議論できたことは大変得難い経験でした。

しかしそういった目に見える成果以上にこの作品が与えてくれたことは、僕自身に「作品を制作し発表していくという写真家としての覚悟」を持たせてくれたということでした。

その実感は今も確かな実感として僕の胸の中に残っています。

あれから約6年が経過しようとしています。

当時、写真集にまとめようと、手探りで制作を開始し始めた当初は濃霧の中にいるような状態でしたが、手と足を動かすそのプロセスの中で祖母と大輝が残した時間の意味が段々と見え始め、言語化できたと思っていました。

しかし2019年10月に送られてきたある1通のメールによって僕の心に大きな波紋が生じることになるのでした。

【第2話に続く】

「The Absence of Two」について詳しく知りたい方はこちらの本と記事をご参照ください。

写真集「THE ABSENCE OF TWO」

書籍「しゃにむに写真家」

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida

©︎Akihito Yoshida