展示後記:上竹真菜美『終焉の近きぞと思う雲隠れ』について 文:後藤由美

この作品に最初に出会ったとき、強く感じたのは、「語りたくないことを、どのように語るか」、そして「それをどのように作品として他者に届けるか」という問いへの真摯な挑戦だった。

この作品に最初に出会ったとき、強く感じたのは、「語りたくないことを、どのように語るか」、そして「それをどのように作品として他者に届けるか」という問いへの真摯な挑戦だった。

上竹が向き合っているのは、最も近しく、そして最も語りにくい存在——家族、とりわけ父という対象である。 身近であるがゆえに、感情の襞は複雑に絡まり、それを“表現”として外に差し出すことは、自分自身をさらけ出すことにも等しく、ときに痛みを伴う行為でもある。 しかも、それを「作品」というかたちで不特定多数の観客の目にさらすということは、個人的な記憶を“共有可能なもの”へと編み直す必要があり、その過程には、感情の編集、記憶の再構成、そして沈黙の扱いが常に伴う。

作品づくりの過程でいう「感情の編集」とは、自分の中にある感情をそのまま出すのではなく、一度距離を置いて見つめ直し、どの感情をどの形で作品に組み込むか、どこはあえて抑えるかといった判断を含めた創作的選択を指す。 特に、家族や死といったテーマを扱うと、感情が強く揺さぶられる場面が多くなる。そのまま出してしまえば、過剰に私的な表現になったり、見る人にとって重すぎたり、一方で表現としての強度を欠いてしまうこともある。だからこそ、一度自分の感情を「編集」することで、それを他者に開かれたかたちへと移していく必要がある。

作品づくりの過程でいう「感情の編集」とは、自分の中にある感情をそのまま出すのではなく、一度距離を置いて見つめ直し、どの感情をどの形で作品に組み込むか、どこはあえて抑えるかといった判断を含めた創作的選択を指す。 特に、家族や死といったテーマを扱うと、感情が強く揺さぶられる場面が多くなる。そのまま出してしまえば、過剰に私的な表現になったり、見る人にとって重すぎたり、一方で表現としての強度を欠いてしまうこともある。だからこそ、一度自分の感情を「編集」することで、それを他者に開かれたかたちへと移していく必要がある。

また、「記憶の再構成」は、そもそも私たちが記憶していること自体が断片的で、曖昧で、不完全である。ときに都合よく忘れたり、思い込みによって書き換えられたりもする。そうした“記憶の揺らぎ”を前提に、作家自身が記録(たとえば写真や録音)や感情、言葉を行き来しながら、語れるかたちとして再構成していくことを意味している。 上竹の作品では、父の俳句や写真だけでなく、会話の記憶や録音記録なども参照しながら、断片的な素材を丁寧につなぎ合わせ、失われた関係のあり方や感情の軌跡を編み直している。その行為自体が「再構成」であり、同時に「再接続」でもあると思っている。

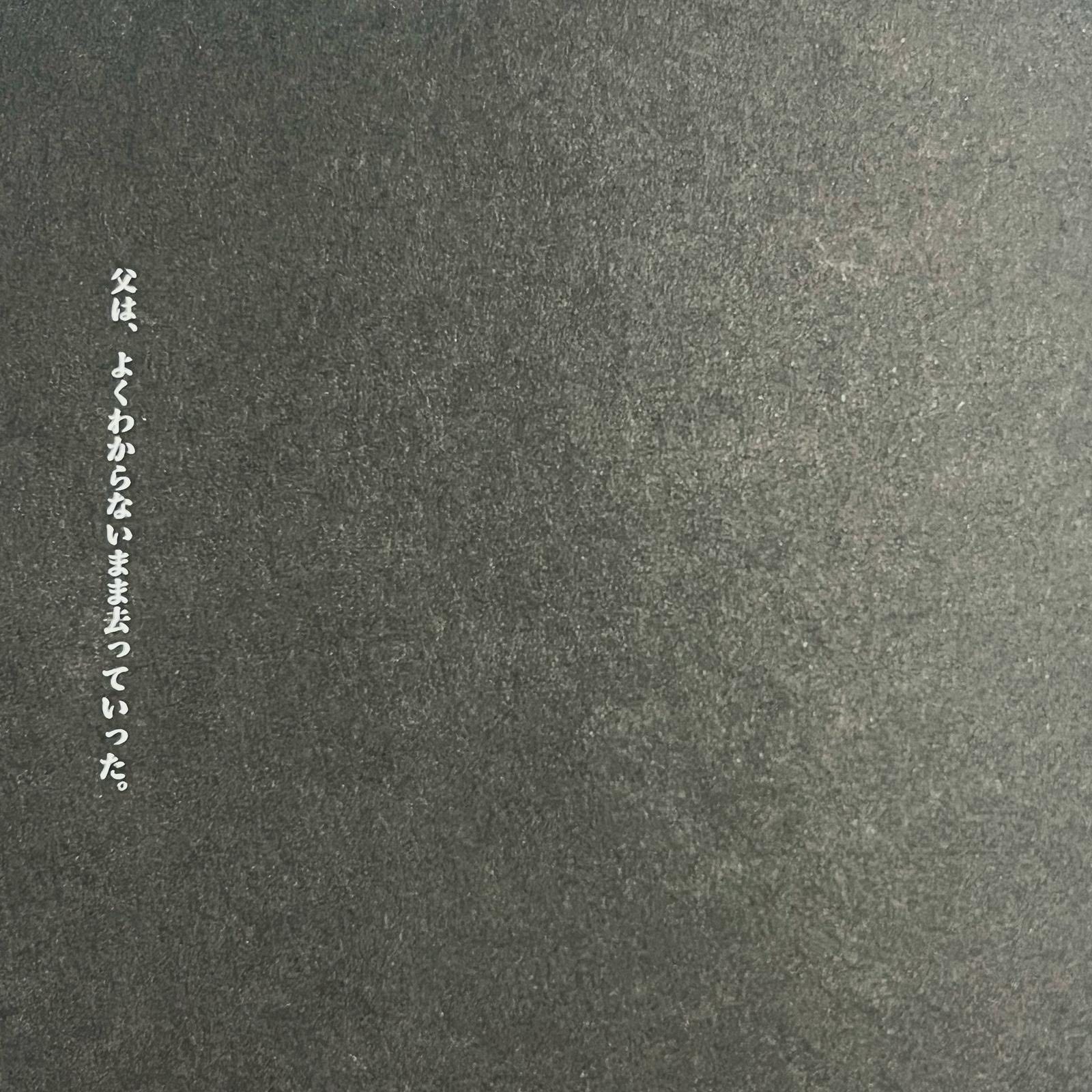

「沈黙の扱い」とは、作品のなかに“語らないこと”や“あえて触れないこと”をどう残すか、どう配置するか、という選択のことである。 特に個人的な記憶や感情、家族という関係性を扱うとき、それをすべて言葉にしたり写真に置き換えたりすることが、必ずしも誠実であるとは限らない。語られなかったこと、言葉にならなかった感情、あるいは敢えて語らなかった距離感や迷いを、作品の中に「沈黙」として残す。その沈黙に、観る人が自分自身の記憶や感情を投影する余白が生まれる。 上竹の作品では、たとえば父との会話を再構成したモノローグの“間”や、ページの裏表に配置された言葉の行き違い、俳句がぽつりと置かれた写真の余白などに、そうした沈黙の気配が息づいている。語ることと同じくらい、語らないこともまた重要な「語りの一部」であるという視点に立ち、その在り方を「沈黙の扱い」として捉えている。

上竹はこれまでも一貫して、「他者を理解することは本当に可能なのか」という問いに向き合い続けてきた。その「他者」とは、決して遠くの存在ではなく、むしろ“最も近い他者”である家族であり、この作品では父という存在に焦点が当てられている。 父が遺した俳句、皮膚、声、そして家族の記録写真——それらの断片と向き合い、編み直すことで、上竹は他者の記憶と自らの記憶を往還しながら、理解しようとする行為そのものを作品化している。 決して「理解できた」という確信ではなく、「理解しようとする試み」こそが、本作『終焉の近きぞと思う雲隠れ』の静かで確かな核となっているように思う。上竹の作品は、そのバランスを非常に繊細に、そして誠実に扱っている。 自分自身の感情に寄り添いながらも、それを観客にとって開かれた空間に変換する——その静かな勇気と技術が、この作品の深さを支えていると感じている。

特に印象的だったのは、「写真とテキストの交錯」がもたらす物語の多層性である。 当初、写真だけで構成されていた作品に、上竹が父のSNSから見つけ出した俳句を加え、さらに父と自身のモノローグを再構成することで、視覚と言葉が互いを補い合いながら、語られなかった感情を丁寧に掘り起こしている。

特に印象的だったのは、「写真とテキストの交錯」がもたらす物語の多層性である。 当初、写真だけで構成されていた作品に、上竹が父のSNSから見つけ出した俳句を加え、さらに父と自身のモノローグを再構成することで、視覚と言葉が互いを補い合いながら、語られなかった感情を丁寧に掘り起こしている。

ページの表と裏に交互に配置された父と娘のモノローグ、そこに綴られる“語り”は、過去と現在、生と死を越えて対話を試みるようでもあり、「撮ること」「残すこと」の意味を問い直す力を持っている。

展示空間においてもまた、写真・テキスト・余白・レイアウトといった構成要素が、それぞれ独立して機能するのではなく、ひとつの呼吸のように連動している。 それによって、観る者の身体や記憶までもが静かに巻き込まれ、「観る」という行為がより能動的なものへと変化していく。そんな空間が立ち上がったのではないかと思っている。

展示空間においてもまた、写真・テキスト・余白・レイアウトといった構成要素が、それぞれ独立して機能するのではなく、ひとつの呼吸のように連動している。 それによって、観る者の身体や記憶までもが静かに巻き込まれ、「観る」という行為がより能動的なものへと変化していく。そんな空間が立ち上がったのではないかと思っている。

自分自身もこのプロジェクトを通じて、写真とは何か、語るとは何か、そして、記憶はどのようにかたちを得るのか、あらためて考えさせられた。 そして、展示や本に触れてくださった皆さんの視点や感情もまた、この作品の中に静かに流れ込んでいったのではないかと感じている。

後藤由美(リマインダーズ・フォトグラフィー・ストロングホールド キュレーター)

※展示は終了しましたが、上竹真菜美が印刷から製本まで手がけたアーティストブック『終焉の近きぞと思う雲隠れ』は現在ご注文を受け付けております。 父の享年にちなみ、全65部限定で制作された特別な一冊です。詳細・ご注文はリンクよりご覧いただけます。