他者の記憶を手に取ることは許されるのか?写真作品読解・眼光紙背を磨く #8 イリヤ・ニーダーキルヒナー「ゲシュペンター」(読み解き:荒明俊昭)

Reminders Photography Strongholdキュレーターの後藤由美が提案した、視覚芸術作品を読み解き、独自の解釈を共有する連載「眼光紙背を磨く」。

「眼光紙背」とは、本に書いてあることを理解するだけではなく、その奥にある深い意図や感情にまで思考を巡らせることを意味する四字熟語(読み:がんこうしはい)です。

この連載は、その言葉の通り、作品に込められた可視・不可視の層を読み解きながら、皆さんとともに鑑賞の深度を磨くことを目的としています。

今回は、昨年の写真集制作マスタークラスに参加し、今年に入ってからはメンターシップを通じて自身のプロジェクトを発展させている荒明俊昭が、この「眼光紙背を磨く」に挑みました。

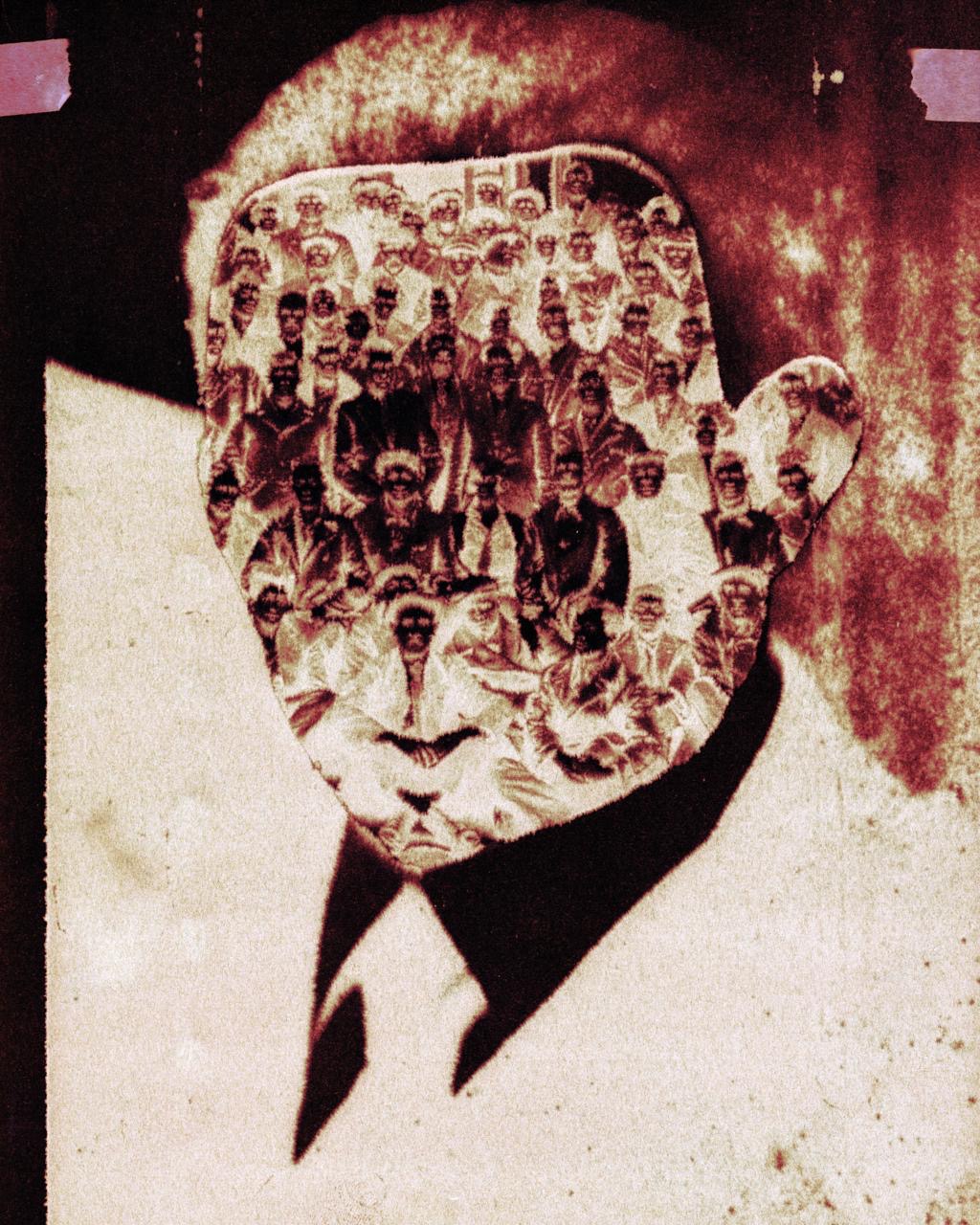

荒明が読み解いたのは、現在RPS京都分室パプロルでレジデンシー滞在中のイリヤ・ニーダーキルヒナーに関する、アントニーナ・サヴィツカによるインタビュー記事「『ゲシュペンター――ある家族のアルバムの物語』(2024)」です。

記事の中でイリヤはこう語っています。

「彼らがこれを望んだだろうかと、私は常に自問している。おそらく違うだろう。けれど、その問いに本当の意味で答えることはできない。」

この言葉を手がかりに、荒明は作品「ゲシュペンター」に流れる葛藤と、他者の記憶を扱うことの倫理的な問いを掘り下げています。

このインタビューを読むと、語られた記憶と語られなかった記憶を丁寧に選り分け、事実を掘り起こし、新たに自分の視点から過去を捉え直すということがいかに困難であり、同時に作家であるイリヤ自身にとっていかに重要なことなのかということが感じられました。

内容としてはドイツ、ソ連(ロシア)東西冷戦の歴史と、その時代に翻弄された語られなかった家族史を扱った作品についての制作への動機や解説が語られています。

「亡霊」というタイトルを考えると、語られることのなかったポールの死、そして語られることのなかった物語自体が一つの亡霊のように作家自身には感じられているのではないでしょうか。

共産党員であった家族、とりわけ大叔母であるケーテ・ニーダーキルヒナーはナチスに抵抗した女性活動家であり、家族の中でも英雄譚としてその姿は記憶されていました。

一方で共産党が行なってきた大粛清などの歴史的事実や、それによりイリヤの大叔父であるポールが粛清の犠牲として処刑されたこと、ポールの父であるミハエルが息子を密告していたことを示唆する資料が見つかっていることなど、多くの事実や都合の悪いことは語られず、記憶から消されようとしていました。

この歪められた家族の記憶を、丁寧なリサーチと家族写真などのアーカイブを用いたコラージュ表現によって再解釈、再発見を試みています。

このインタビューでは、彼が過去に母親の忘れ消し去ろうとする記憶に触れた際のエピソードを話してくれています。

彼がその記憶に触れる質問を投げかけた時の、母親の苦悩に耐えきれず壊れていく姿から、母親や親族も含む他の人の記憶に介入することの難しさを提起しています。

また今は亡き人々のそうした記憶を、承諾を得ずに自身の一存にて白日の元に晒すということは複雑な倫理的問題を孕んでいました。

この問題に完全な答えがあるかは分かりませんが、母親の苦悩がある一方、善悪の判断さえも問われることなく記憶から消えてゆこうとするポールのことを思うとき、それは何よりも残酷なことのように思えました。

我々には誰かの代弁者になりきることは不可能ですが、歴史において反省すべきこと、称賛されるべきことその他諸々全ての記憶は決して誰かが消し去って良いものではなく、どんなに不都合があろうとも見つめ考え続けることが、前の世代からこの世界を引き継いだ我々の責務だと私は信じます。

このことに関してイリヤは一遍の詩を書き表しました。それは彼が自身を奮い立たせるための決意表明でもありました。

もしイリヤの家族が彼の前に現れたとしたら、イリヤが苦悩の中で真実を見出そうとするように、彼らもまた、家族であるイリヤの苦悩を見つめ真実を探し続けることが彼らの責務ではないでしょうか。

このインタビューを通して私自身がもっとも強烈に感じたことは、真実というものの存在の不確かさです。

真実を見極めようとする時、私たちは様々なレイヤーでそれを見誤ることがあります。

ある歴史的事実やその奥の真実を考えるとき、時間の経過があれば客観的視点による判断がある程度はできますが、同時代にあった時、同じ判断を下せるとは限りません。

また、自らの信じる思想や、大切なもののため、あるときは保身によっても人間は真実を歪め、時には事実でさえもその主観的な記憶の操作の前では隠蔽され葬り去られます。

イリヤはこれらを一つ一つ見つめ直し、自らの視点で新たな真実を見出そうとしています。

しかし、それもまたイリヤの主観での決断であり真実です。

また先の時代、別の人間にとっての真実は形の違うものになっているかもしれません。

しかし重要なのはイリヤ自身にとっての真実とはどのようなものであるのかということであり、そしてそれは同時代に生きている我々、そして次の世代がそれぞれの真実を見出す際にも大切な役割を果たしてくれるとことと思います。

今この瞬間にも後世に語られるような悲劇が起こっています。

このような時に私たちにできることは、様々な情報の中から事実を冷静にできるだけ正確に捉え、その周りの多くの物語を注意深く見つめ考え続けることではないでしょうか。

誰かの主観を頼るのではなく、自らが主体性を持って見つめ考えながら進むことが、自らにとっての真実に近づくことのできる唯一の道であると考えます。

そしてその時に大きな役割を果たすのが過去の歴史の物語です。

イリヤが探し続けるその真実は未来の歴史への重要な道標となるのではないでしょうか。

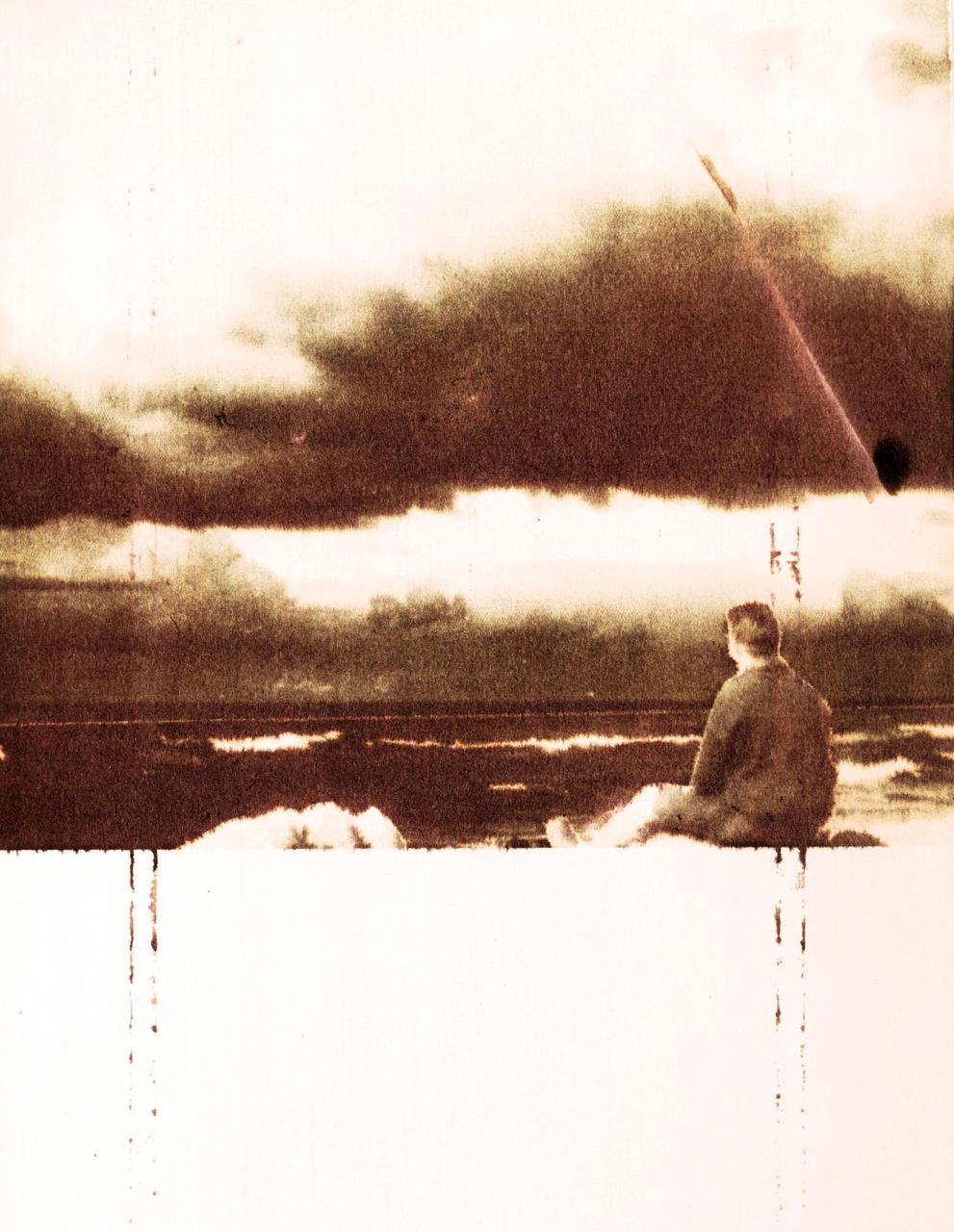

時間の経過が真実を見つめ直す大きな手掛かりになるのではないかということは先に述べましたが、距離的な隔たりもまた、その土地やそれにまつわる記憶を客観的に捉え直す一つの機会になるとするならば、今回、イリヤが遠く京都でその作品を見つめ直すことはとても有意義なことだと感じます。

メンターである後藤由美さんとのディスカッションを通じて、作品がどのように深化し、どのような形へと展開していくのか、とても楽しみにしています。

文:荒明 俊昭

あらあけ としあき:1988年生まれ。2012年、広告制作会社である株式会社ダンスノットアクトに入社。2016年からは映像ディレクターである深津昌和氏に師事し2019年に独立。映像ディレクターとして、ミュージックビデオや企業の映像制作を中心に活動しています。

フォトグラファーとしては、ドキュメンタリー的な手法で地域の文化や人々の営みを撮影・取材しながら、活動の幅を広げています。

タイトルに使った「眼光紙背」とは、本に書いてあることを理解するだけではなく、深意に届くことを意味する四字熟語。「がんこうしはい」と読む。この連載は眼光紙背を磨きながら、皆さんと一緒に作品を鑑賞することを目的にしています。

これまでのアーカイブ

#1 汚泥の中に写真の本質が隠れている? ルーカス・レフラー「シルバー・クリーク」(読み解き:松村和彦)

https://reminders-project.org/gankoshihai1jp/

#2 本に物質性を宿し、鑑賞を体験に引き上げる ガレス・フィリップス「ザ アビズム」読み解き:松村和彦)https://reminders-project.org/gankoshihai2jp/

#3 戦争が生んだ副産物は牧歌的なロシアを真っ直ぐに見せてくれない アレキサンダー・グロンスキーのインタビュー読み解き:松村和彦)

https://reminders-project.org/https-reminders-project-org-rps-gankoshihai3jp/

#4 薬は私たちを本当に幸せにしているのか? アルノー・ロベール / パオロ・ウッズ「HAPPY PILLS」読み解き:松村和彦)

https://reminders-project.org/gankoshihai4jp/

#5 ホロコーストを伝えるために家族の写真を燃やす サラ・ダヴィッドマンの「マイ ネーム イズ サラ」

読み解き:松村和彦)

https://reminders-project.org/gankoshihai5jp/

#6 作品解釈の自由と脅威 写真作品読解・眼光紙背を磨く #6 孙原と彭禹の「CAN’T HELP MYSELF」(読み解き:寺澤将幸)

https://reminders-project.org/gankoshihai6jp/

#7 共有とドキュメンタリーのあり方 写真作品読解・眼光紙背を磨く #7 タミ・アフタブ写真集「The Rice is on the Hob」(読み解き:寺澤将幸)

https://reminders-project.org/ja/gankoshihai7jp/