森田友希 写真展「OBLIQUE LINES」アーティストトーク・展示レポート①

4/14 ~ 4/30に開催中の森田友希 写真展「OBLIQUE LINES」オープニングアーティストトークでお話しいただいた内容を一部記事として公開いたします。

イタリアL’Artiere Edizioniコレクションへのキュレーション写真集第二弾として、森田友希 写真集「OBLIQUE LINES」は刊行されました。その刊行記念として当写真展は開催される運びとなりました。

森田友希さんと後藤由美氏の出会いは某ポートフォリオレビューでした。森田さんの写真は「私写真」として分類されます。それらは専ら作者自身の中で完結されるようなものでもあり、他者と共有される必要性すら感じられないようなものとも言えます。

RPSは社会的なドキュメンタリー写真を専門としたギャラリー、写真関連施設だと思われがちですが、自分本意の写真ではなく写真を使って外(社会・他者)と共有する意識のある作品に重点を置いているのです。

後藤氏が深く興味を持つきっかけとなったのは彼の語りにあったと言います。私写真であり、言葉にできない心情を写真にしているとしても、問われた時にきちんと返せるだけの物語を持っていること。それらはまぎれもなく他者と共有するための言語なのです。彼はその光景を一つ一つ思い出し、それらを紡ぐようにして語り、人に伝える力を持っています。

【L’Artiereでの出版】

「OBLIQUE LINES」の出版元イタリアのL’ArtiereはGianluca GamberiniとGianmarco Gamberiniの双子の兄弟で経営を行っています。両親が営む印刷工場(Grafiche dell’Artiere)の経営にも関わる兄Gianmarcoと、作家性の強い弟Gianlucaが作った出版社。そこでは毎年コレクションとして写真集を刊行しています。後藤氏がキュレーションしたL’Artiereコレクションの写真集第一弾には木村肇 写真集「PATH IN BETWEEN」が刊行されました。

L’Artiereから出される「コレクション」は判型が決まっており、カバーや本文の紙の種類にも制限がありました。これまでRPSで作られてきた本はストーリーを優先し、判型や紙の質感等が決められていき、このコレクションとは真逆の制作スタイルだと言えます。しかし、「限られた中でも、作家性と物語とを共有させ、本という形として制作実現が可能である。」L’Artiereのコレクションをキュレーションする際にはそのことを念頭に置き、誰とそれが出来るのかを考え、候補を考えるうちに浮かび上がってきたのが森田さんでした。

今回の本については、限られた中でも出来ることを試す方向で制作を進めてくれました。定められてたページ数の限界を考慮しページ数にあわせて作ったダミーと、本来はこう作りたいというダミーを提出、その結果、作家の作為を優先してくれ、ページ数は削らず、表紙には白い手触り感のある素材を起用してもらいました。表紙が白というのは本来、出版社からすると好ましい選択とはいえません。なぜなら汚れてしまうからです。しかし、それこそこそが、人と本との関わりが記憶の痕跡として残されていくコンセプトにより近い最善の選択だったのです。

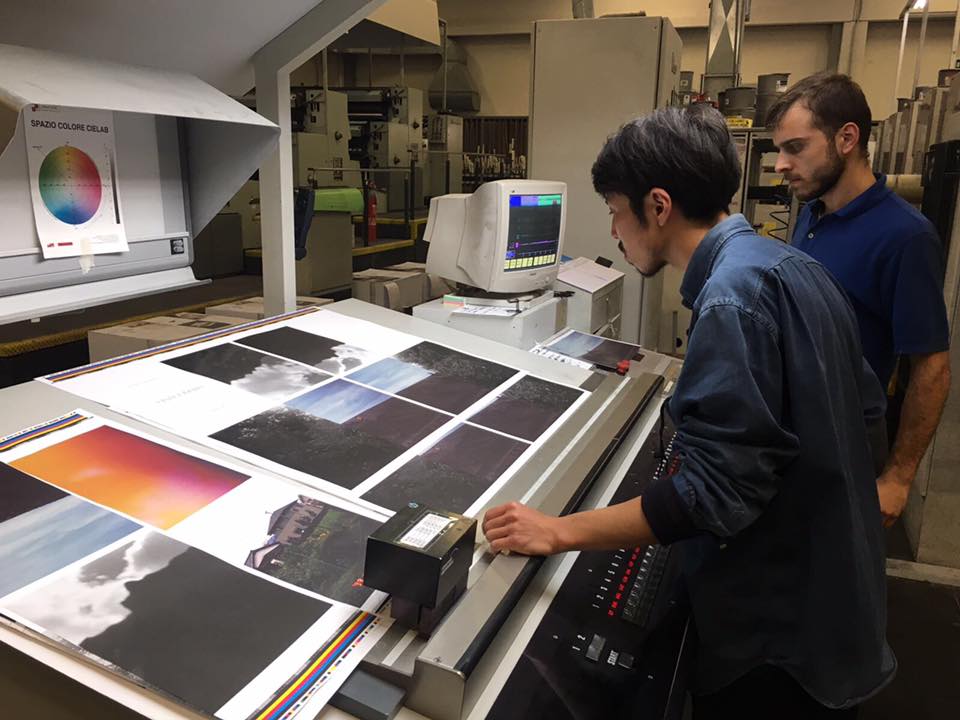

©L’Artiere / 森田さんは今回、実際にイタリアの印刷工場に行って立会をしています。

本来(RPSで)はストーリー重視の本を作る場合、物語にたいする解釈、素材収集の提案などを通して、プロジェクトをコンセプト化をすることが出来たら、編集やレイアウト、装丁等から介入していきます。しかし今回のコレクションの様な型が決まった中ではどれだけ作家性を見いだせるかの方が重要なのではないかと考え、制作のほとんどは作家に任せたといいます。但し、この会期中では実はもっと違う解釈があったのではないかという提起を試みる制作を行う、と後藤氏は言います。

刷出しを見つめ、出版された本について後藤氏が一つの問いかけをします。

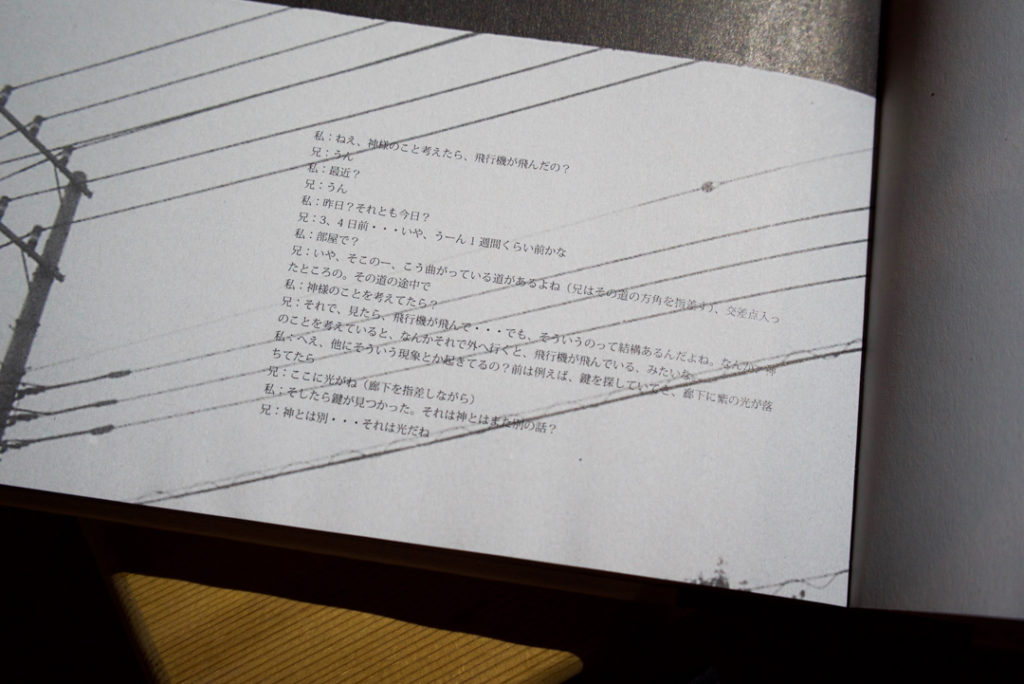

「この中には様々なもの(要素)が混在している。この本に関係あるのかと思われるものがあった。例えばステイトメントにはお兄さんの眼差しの先にあるものと記されている。しかし作家の切り撮った世界を写真にして提示している。そのためそれを見た人の中には、本当にそれらは兄の眼差しを媒介しているのかという疑問を持つものもいるかもしれない。それも踏まえて写真の選定はどうしてこういうものになったのか」

【兄のまなざし】

森田さんはまず、「兄のまなざしに触れる」ことをテーマとして制作し始めたきっかけについて語ります。

生まれてからこれまでの長い間兄とは同じ屋根の下、同じ部屋で暮らしてきました。その中で改めて兄のことを考えることはしてきませんでした。しかしふと、話していく中でだんだんと兄が異質な存在である感覚がありました。当時は彼の病気のことも知らなかったため、兄が何か理解のできないところまでいってしまったと思ったといいます。

そのことついて言及したり兄と会話をしない関係が続き、二人はそれぞれの軸の上で生活をしていました。

兄が統合失調症と知ってからその意識は少しずつ変わり始めます。兄のまなざしを知りたい、見たいと思うようになりました。

それまで撮りためていた写真が兄と話すことにより意味を持ってくるような瞬間があったのです。

森田さんは言葉にできないあるいは言葉にならない瞬間・感情、もどかしい気持ちに出会った時、写真を撮るという行為を通して、それら目の前にある出来事を理解して、そうして膨大な写真を撮ってきたのだと言います。ただそれを誰かと共有しようという思いはなく、それはあくまでも自分が理解するための行為で、自分の中で完結すればよかったと考えていました。

兄との会話をした後に撮りためていた写真を見たり日常を過ごしたりすると、それらが今まで見ていたものとは異なる感覚があり、意味を帯びる感覚がありました。それらは森田さんにとっては大きな変化であり、衝撃だったと言います。それは兄を通して出会った感情であり、さらに兄のことを知りたいと思うようになりました。

生まれ育った部屋、兄と共有していた部屋があり、気付いた時にはそこに壁ができて、兄がまた遠くへ言ってしまう感覚を覚えました。その部屋の窓から見える景色は、朝や雪の日など景観としての違いだけでなく、その時の自分の感情によって違って見えました。そしてもしこの隣に兄がいて、この景色を一緒に見ていたら彼にはどんな風に映るのか。きっと自分とは違う景色を見るだろうと思いました。

そうして見慣れた景色が変わっていく瞬間がありました。自分の眼差しではなく、兄の眼差しとして日常を眺め、捉えました。

【作品を共有するということ】

後藤氏は問いかけを進めます。

「共有する必要がないと言っていたが、基本的に写真集を作る行為、写真展をする行為は他者との共有である。どうしてこのように発表したのか」

兄は一見すると異質な存在である。(少なくとも自分にはそうであった。)

しかし兄の考えていることが、もしかしたら自分が大人になるにつれて取りこぼしていってしまった感覚なのではないかと思ったのです。自分は忘れてしまったけど大切だったはずの感覚。そのことに自分自身、気づかされる瞬間がありました。兄はずっとその時間の中で生きているのだと。

私たちは大人になるにつれて固定観念を持つようになったり、いろんな枠組みを作って物事を見て、生きていくようになります。しかし兄にはそれがなかったのかもしれないと思いました。

ある物事について自分がそうだと決めつけていたことが、実はそうではないのかもしれないということに兄のことを考えることで気づけたのです。

兄は統合失調症という病気で語られ異質なものとして見られますが、私たちも実は大人になる前、子供の頃はそういう風にものを見ていたはずだと思ったのです。だんだんと固定観念にとらわれて大事だったはずのものから逃げてしまう世の中に、恐ろしさを感じました。

そして兄の視点を通して、鑑賞者がその(兄の)世界に共感したのならば、物事の捉え方に違う視点を持つことができるかもしれないと考えたのです。

「OBLIQUE LINES」はそのようにして制作されました。

そして現在、会期中に取り組まれている本に関しては試行錯誤が続いています。

滞在制作中の変遷については次回の記事にて公開致します。

写真展は4/30(月)まで。皆様のお越しをお待ちしております。

文責:久光菜津美

編集:後藤由美