吉田亮人 写真展『The Absence of Two』展示レポート

RPSで2017年8月5日~20日まで開催された、吉田亮人写真展『The Absence of Two』

連日多くの来場者が訪れ、その作品に触れた。涙する人も少なくなかった。ストレートな写真表現の中に詰まった作家の想いに心が動かされたのだ。

この展示に至るまでには彼に起こった様々な出来事と葛藤、そして表現の変遷が存在した。

会期中に行われたトークイベントの内容を含めて今回の展示を振り返る。

【祖母と従兄弟、2人の写真を撮るきっかけ】

実家に帰ると必ず祖母の家に遊びに行っていた。そこには従兄弟の大輝さんもいて、ずっと2人が一緒に生活しているのは当たり前の光景であり、不思議なことでもなんでもなかった。お互いを大切に思い合い、「ばあちゃんが死ぬまで僕が面倒見る」と大輝さんは言っていた。

しかし撮影した写真を自宅に帰って改めて見てみると、違和感があった。

今まで何事もないように感じていた2人の関係性が、写真というものを通して客観的に見ることで不思議で異様な姿として写っていた。そこから2人を撮るのは面白いと感じ、このシリーズが始まった。意識的に撮ることで知らなかったことがたくさん見えてきた。

雑誌に記事として取り上げられた時も反響が大きかった。祖母も大変喜び、色んな所に配っていた。

また別の雑誌では2人の記録を連載することになっていた。

そのためにそれぞれのヒストリーや二人の会話を聞き取りそれをエッセイにしてまとめた。

その最後には

「遠くない将来訪れるであろう、祖母の死までこのかけがえのない時間を僕は写真に撮り続ける」

と綴っていた。

今考えるとある種、皮肉の様。当然順番としてはそうあるべきと思っていた。

しかし実際連載をやろうとなる前くらいに彼が失踪した。

企画は止まり、写真も手付かずになり、全部を封印していた。

【大輝さんの死】

2014年2月末。彼らを撮る為にちょうど宮崎に帰る日程を組んでいた。

祖母の部屋を訪れると、電気も点けず窓の外をじっと見ていた。

「あれが帰って来んとよね」

詳しく聞いてみると2、3日前にバイクでどこかへ行ったっきり連絡が取れないという。

「ばあちゃんありがとうね、元気でいないよ」

これが大輝さんの最後の言葉だった。学校に行くと言って出て行ったきり、電話もメールも繋がらない。何も手がかりがつかめず1年が経った。

以前にもプチ家出はしていた大輝さん。大学入学当初もなかなか馴染めず、学校に行くのも何もかも嫌で色んなことから逃げ出したくなり失踪したことがあった。その時は九州から関西の方へ行って2ヶ月くらいして帰ってきた。

もしかしたらそれがまた再発したのでは、と考えていた。まさか命を絶っているとはまったく考えなかった。どこかで住み込みのバイトでもしながらずっと生きていると思っていた。

失踪から1年後に死んでいたこと、自死していたことがわかった。

細かいことを知るために警察に行った。

後で聞いた話では、中学生くらいの男の子たちが山の中に入って鬼ごっこをしていた際、偶然遺体を発見し、通報したそうだ。詳しい日時はわからないがおそらく失踪直後に命を絶っているため死後からは1年は絶っている。見つかった時には遺体は半分落ち葉に埋もれていた状態であった。

全国で毎年多くの行方不明者が発見されないままなのは、山中に行ってそのまま落ち葉に埋もれてしまったり、獣が骨を持っていってしまうからわからなくなってしまうことが理由にある。しかし彼の場合は全部残っていた。ある意味見つかってくれて良かった。見つけて欲しかったのではないかとも感じられた。

その頃写真集制作のワークショップを行っていた時期と重なり、写真集を作る上で色んなパーツを集めることにした。警察に行ったり現場である山の中にも何度も行った。

その森は自殺の名所などではなかったが、鬱蒼とした森だった。

計4回森に行ったが、4回目にはじめて撮影をした。

縊死する際、人が絶命するまでには大体20~30秒程かかる。吉田さんは森の中で30秒間シャッターを開けた。その間彼がどんな思いでいたのか、どんな表情でいたのか思いを巡らせた。それを何度も繰り返した。

普通に撮るのと30秒間とでは感じ方が全く違う。もしかしたら森が彼の魂を吸い上げてあっちの世界に持っていったのではないかとか、「お前本当に行っていいのか」と止めるようにざわめいているのではないか、そんなことを想像しながら撮影をしていた。頭のどこかでまだ死んでないと思っていたところもあったが、その森で、ああもう戻ってこないんだなと実感した瞬間でもあった。

彼がこの世から不在になっていくその様は吉田さんにとっても想像の世界であり、私たちはそれをさらに想像していく。

「供養するためにも行っておくべき場所であったと思う。お墓以上にその人が最後に立っていた、そこに命を持っていた場所。思ってるだけでも、実際に行ってみよう、同じ気持ちになろうとする人は多くない。それがすごく写真に現れているのではないか。その写真から引き起こされる感動は感極まって気持ちが高ぶることではなく、その写真を撮った人のことが見る人に伝わっているということだ」とイベントで司会を務めたRPSキュレーターの後藤由美は言う。

森の写真は写真集の最初と最後に配置をした。自分にとっても彼にとってもすごく大事な場所になった。

【ダミーの変遷について】

総務省が全国で発生した自殺の統計資料を公表していてそういった資料をひたすら探していた。

その中でこの数字がもしかしたら大輝さんではないかというものを見つけた。その数字を見たときにただの数字として見ることができなかった。

彼の死をどうにかして解明したい、至った理由を知りたいと感じた。

家から森に行くまでの道を何回か辿ったこともある。彼が最後に持っていたものをレプリカにして作って写真集に入れたり、彼の死というものにフォーカスをしていた。

【1人になった祖母】

吉田さんにとって何よりも苦しかったことは彼が亡くなったことよりも、そのあと祖母が1人で生きていったその時間を見ていることだった。彼の死がわからなかった期間も含めて2年間あったが、その祖母が一人きりになってしまった期間も撮影は続けていた。

祖母は大輝さんが帰ることをずっと信じていた。バイクの音が聞こえると立ち上がり、窓辺に行って外を眺める日々が続いた。

彼の死がわかってからも彼に会ったと夢の話をしていた。彼が帰ってきて声をかけてきたが眠くて眠くて起き上がって軒下に行くことができず、ばあちゃんじゃあいくわ、と言って行ってしまった、と。だからあいつはまた来るといつも言っていた。

そうして生きている間はずっと彼が帰るのを待ち続けていた。祖母もかなり強い人ではあったが、彼の話しをすると涙ぐむ場面もあり、その姿を写真家として絶対見逃してはならないと強く思っていた。

形は違えど私たちはある意味、限られた時間の中で誰かと会って誰かと共に生き、その先には必ず別れが来る。祖母は最悪の形でそれを迎えてしまったが、自分にもいつか訪れるであろうその時を想像しながら、その姿を誰に見せる訳ではなくとも記録しておくべきだと感じたのだ。

【葛藤と覚悟】

「”誰に見せる訳ではなくとも”という話しをしていたが、写真家としては記録すると決めたことについて。大事なのは、記録する必要はあるということ。写真家として。

しかしその写真を使うか使わないかの判断もできなくてはならない。その写真はすごく重要な記録だが、果たしてこれを自分が何かの作品として使うべきなのか。あるいは撮るけれども、自分の中だけにおさめておくべきなのか。それを選択できる写真家でなければならない。」と後藤は言う。

パーソナルな写真を撮っている人にはそういう判断がすごく必要になる。

吉田さんがこの事実を作品にしようと思った動機は、彼の生きた痕跡を時間をしっかり形にしたいということだった。しかし実際にダミーブックを作ったり、関係各所を尋ねて、資料を集めたりして行く中で、写真をまともに見れなくなってきた。写真家を辞めようと思った。自分自身、彼に対してとんでもない冒涜をしているのではないかと思え、自責の念に捉われた。

その時期に後藤は吉田さんに写真家としての覚悟の話をした。

出すからには覚悟が必要であり、それがないと人にも伝わらないと。それを聞いて、これを作品にしていかないと自分自身前に進めないと吉田さんは感じた。

同時に、自分が出す意味とはなんだろうと自問自答を繰り返した。作品を世に発表することで色んな人からの批判が来るだろうとは思っていた。しかしそれすらも受け止められるくらいの覚悟や自分の中の芯がしっかりあれば何を言われても構わないと感じることができた。あの言葉のおかげで再出発できた、と言う。

「誰に言われてもというのがすごく大事。自分で何をやっているのかわからない人は、人に好かれようとする。だからその人に好かれようとする作品を作ろうとする。そして結局これは何の作品なんですか、と問われた時に説明ができない。でも吉田さんの場合、今だったら何を聞かれても答えられるだろう。それこそがその人から生み出される作品である。

吉田さんの写真は彼自身があたかもいないかもというような存在で写真が写されているということがすごくいい。これは写真のお話でよく言われることだが、ほとんど気づけないという意味で、壁の上の蝿のようでなければならない、という言葉がある。それくらい気配を消していて、あたかも撮影者がいたようではないくらい親密な感じで撮れている写真がいい。

距離感というのは、自分の足を軸にして円を描く。その中で撮れるくらいの写真が本当はいい写真なのだ。物理的な距離感という訳ではなくとも、それくらい近いということ、それだけ近くにその人たちの存在を感じられるようだということ。人を対象にしている場合は特にだ。

そして自分の非常に個人的な物語を作品にする時、どうしてそれを他人(人)がみなくてはならないのかを意識しなくてはいけないのだ。

吉田さんの場合、それが今話してくれた中にあるのだと思う」と後藤は語った。

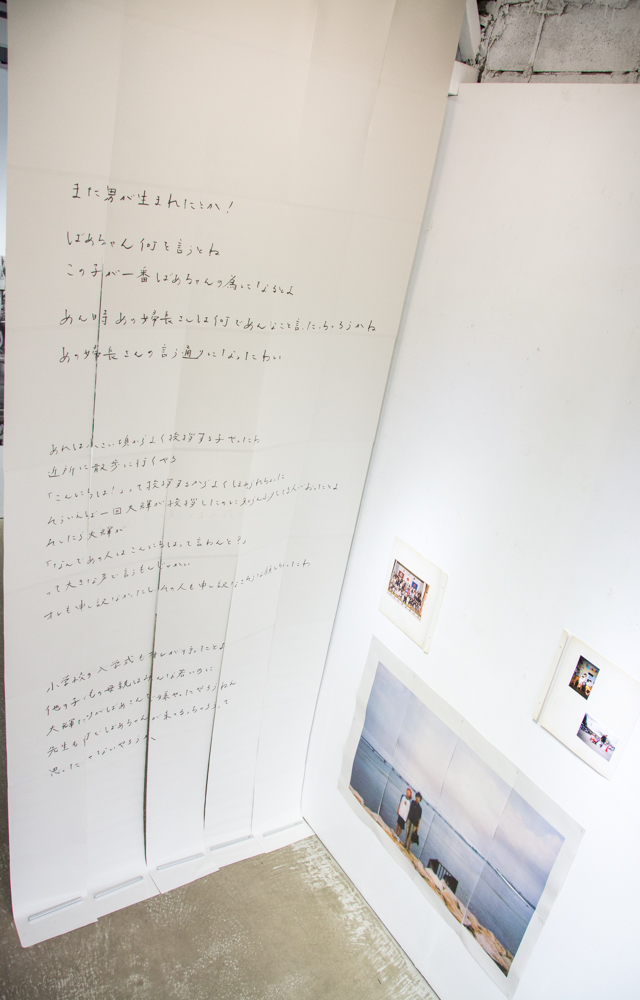

祖母が生きている間にダミーブックは10まで、ほぼ完成に近い所までは完成していた。しかし吉田さんがパリにいる間に祖母が亡くなったとの報せを受けた。フライトの関係もあり、葬儀には間に合うことができなかった。その代わり、弔辞を書き、葬儀の際に弟に代読してもらった。

トークイベントでは特別にその葬儀で実際に読まれた弔辞を朗読して頂き、幕を閉じた。

今回の展示では写真展と同時にダミーブックおよび写真集の展示も行われた。

後に吉田さんは展示は映画のようであり、写真集は小説のようなものだと語った。映画では描写しきれない情景があるように、小説では感じ取れない感情があるように、それぞれには足りないもの、伝えきれないものがある。それを同じ空間に共存させることで、来場者はそこを行き来して自らの経験を追体験したり、これからの日々を思うことになる。

会場を出てそれぞれの日常に戻ったとき、その表現はさらに強い意味を持ったかもしれない。

写真表現の最も原初的な「記録性」というものを通して、私たちの深い感情を刺激したのであった。

取材撮影・文:久光菜津美 (RPSインターン)