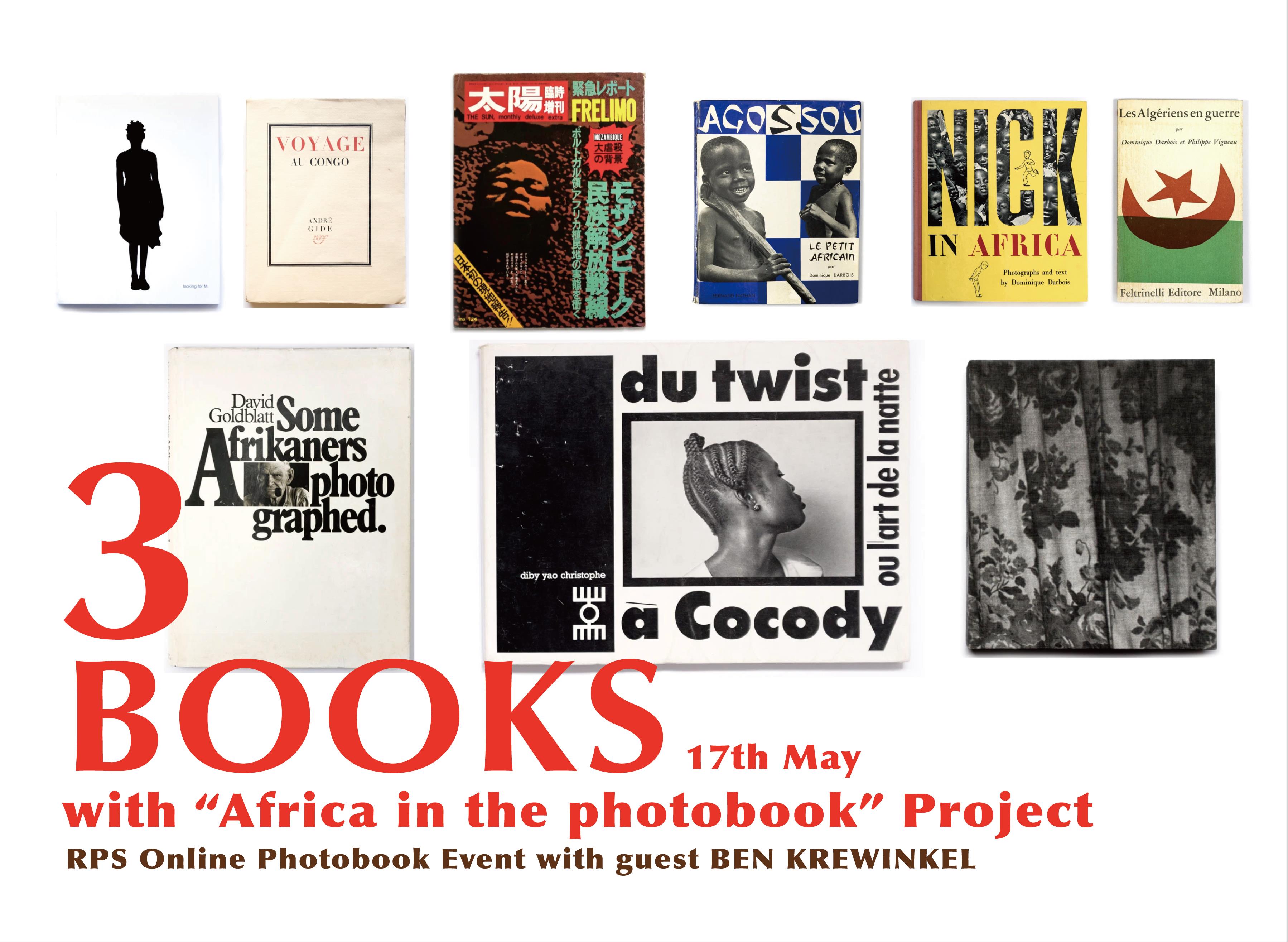

3 BOOKS with Africa in the photobook Ben Krewinkel氏をお迎えして

2020年5月17日(日)に開催されたオンライン写真集イベント、『3 BOOKS with Africa in the photobook』。

2020年5月17日(日)に開催されたオンライン写真集イベント、『3 BOOKS with Africa in the photobook』。

アフリカにまつわる写真集を収集しアーカイブするAfrica in the photobookの管理人であり写真家・写真史家の Ben Krewinkel氏をゲストにお迎えしました。

「変遷するアフリカへの眼差し」、「アーカイブの在り方」についてお話を伺い、推薦する写真集を3冊紹介して頂きました。RPSキュレーターの後藤由美、私、吉國元の3者の対話となり、オンライン配信中には視聴者からの質問も頂きました。

FB上の動画でご覧になるにはこちらから→

Ben Krewinkelは90年から2000年初頭にアフリカ現代史、その後は現代写真史を研究。写真家としては独立後のモザンビークを取材し、ジャーナリストのFrits Eisenloeffelの写真とテキストを交えた『Looking for M』(2014)を出版しています。Africa in the photobookの設立にはこのような背景があり、Benは現在アーカイブの書籍化を進めています。書籍版の第1部が『植民地時代のアフリカ』、2部が『独立後のアフリカ』となり、この分類から見られる通り、アフリカ写真集史の背景にもヨーロッパ諸国による植民地支配の歴史が刻印されています。

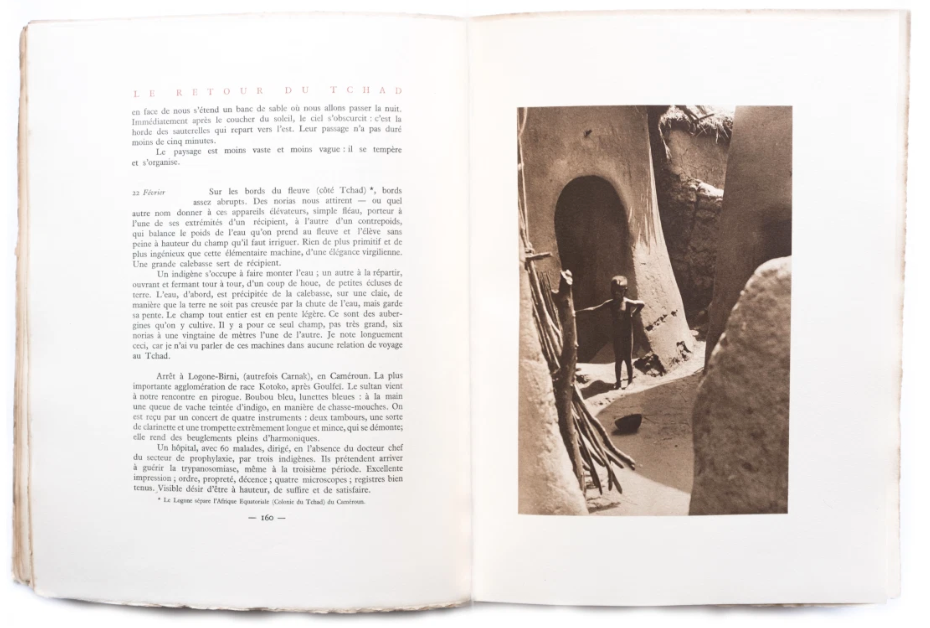

例えばフランスの文筆家アンドレ・ジイドの『コンゴ紀行』は1929年に出版され、当時のジイドの恋人であったMarc Allégretの写真もその書物に多く掲載されています。本書はジイドが約7ヵ月にわたり、当時フランス領だった赤道アフリカ地域を旅行した際の記録であり、Benは当時の、ヨーロッパのアフリカへの視線を伺い知る資料としてこの書物を紹介しました。

Title/タイトル: Voyage au Congo suivi de Retour du Tchad (1929)

Photographer(s)/写真家: Marc Allégret

Writer(s)/著者: André Gide

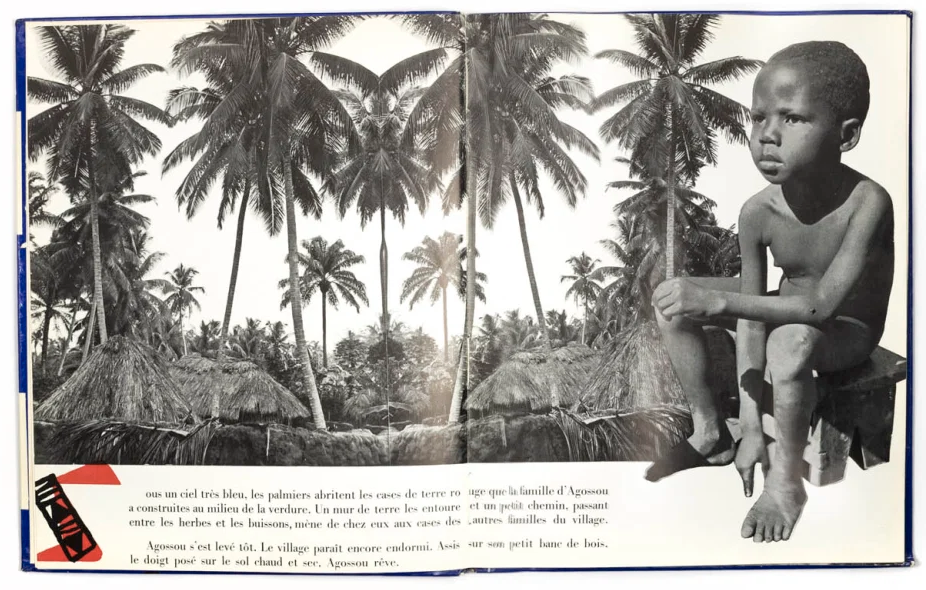

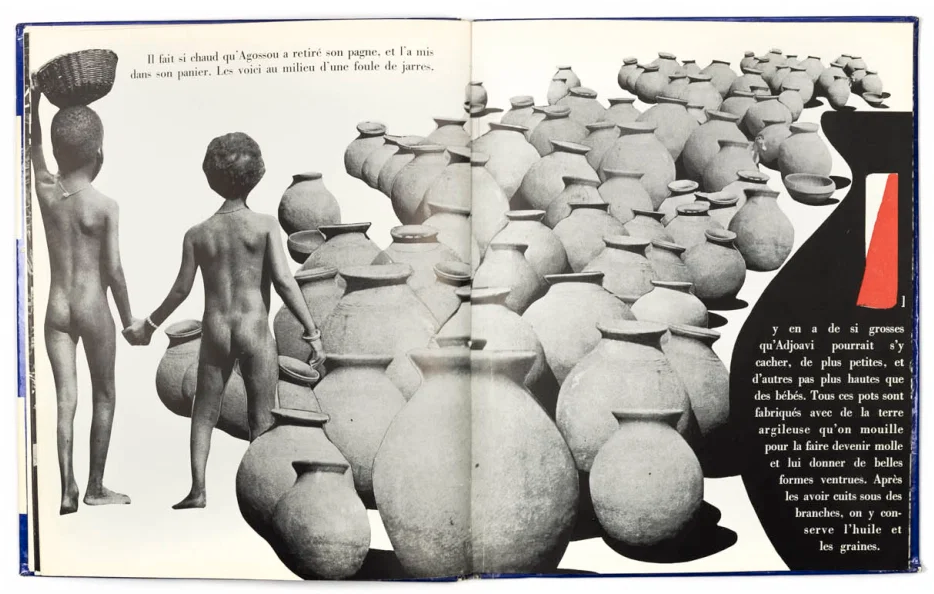

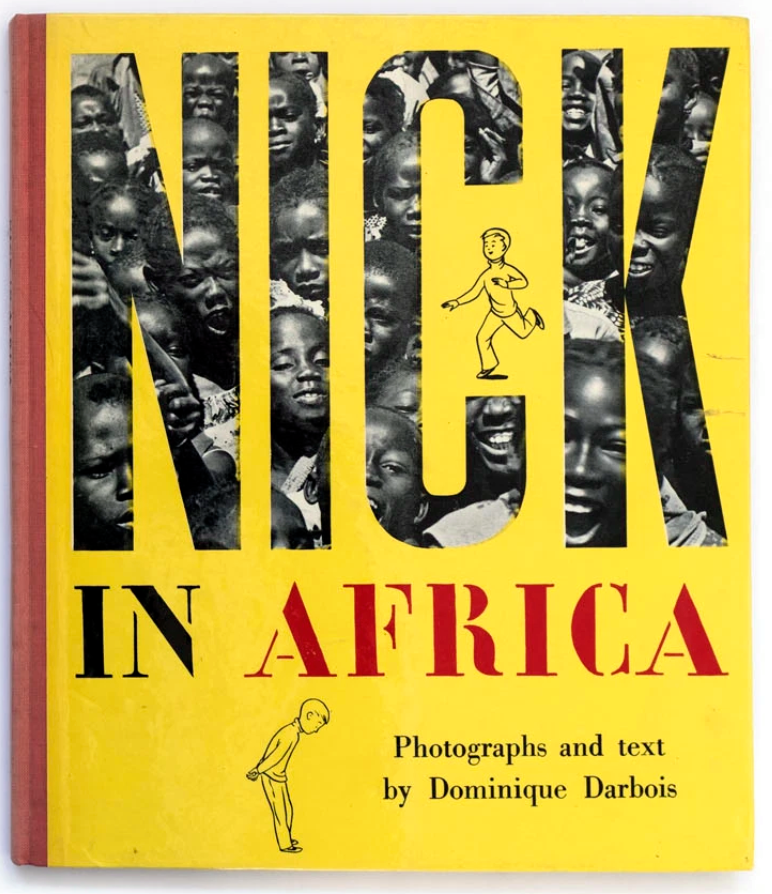

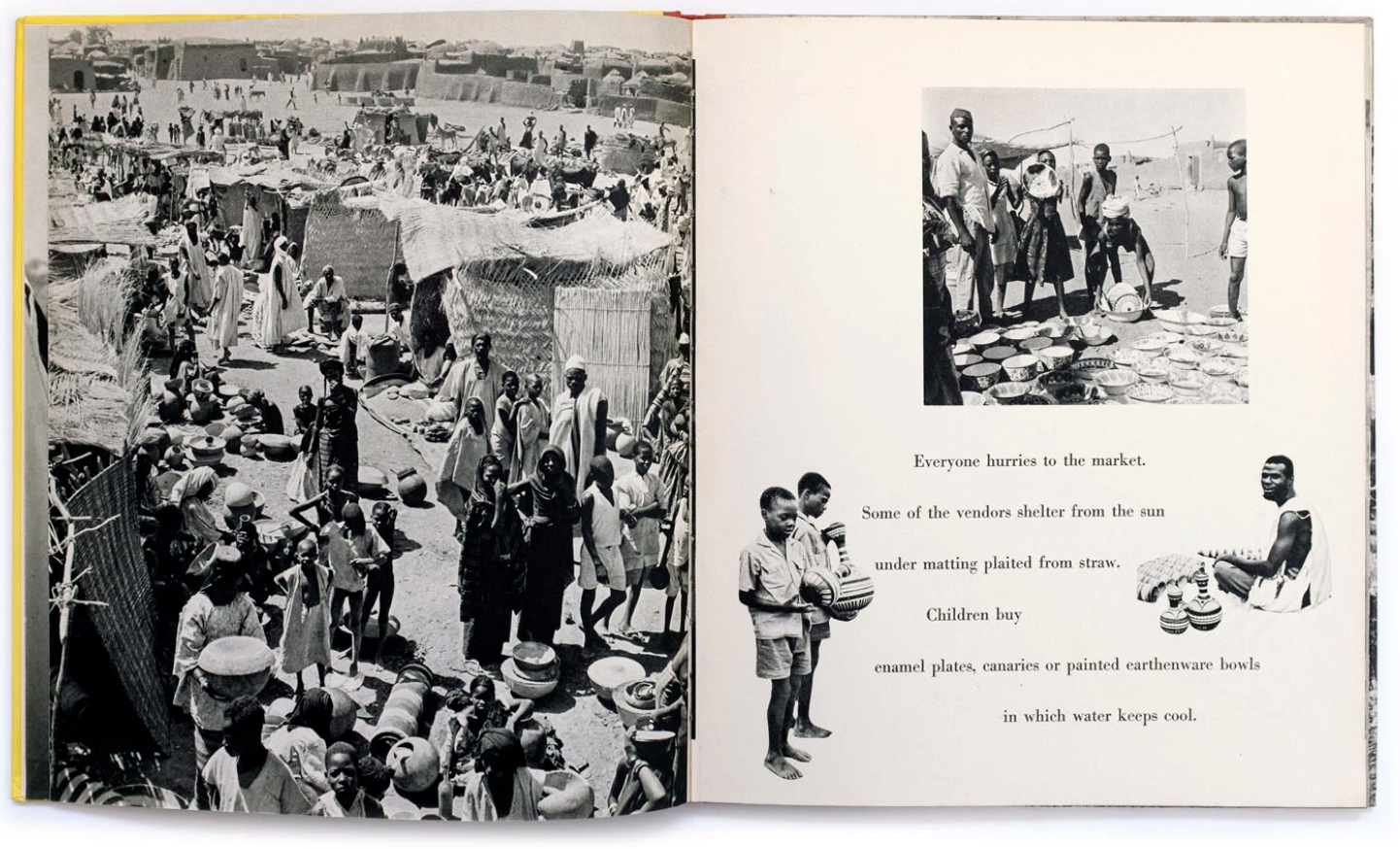

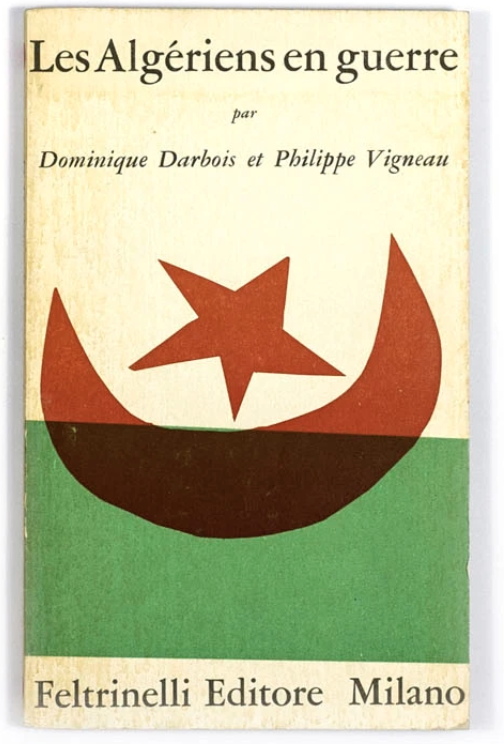

「アフリカへの眼差し」を知る出版物として、1940年代から多く出版された児童向けの教科書や写真絵本があります。その中のDominique Darboisによる『Agossou. Le petit Africain』(1955)は写真とデザインの構成が美しく、最も良い出来だとBenは言います。 アンリ・マティスのカットアウトを想起するブックデザインのフォーマットはこのシリーズの、エジプト、インドネシア、ブラジル、日本の子供版にも適用され、本書「アフリカの子供」だけでも各国語版があります。 Dominique Darboisは第二次世界大戦後の苦しみや痛み、子供達の状況を危惧し、本シリーズの撮影と出版を行いました。世界60カ国以上で撮影を行い、子供は繋がっており、平等であるというのが彼女のメッセージでした。また彼女はヨーロッパの植民地主義に対しても反対をしていました。1961年に出版された彼女の『アルジェリアの戦い』は当時、フランスの植民地主義政策に反対する本として、フランス本国で出版禁止にあいました。各国の子供達を撮影した本シリーズはヒューマニストとしてのDominique Darboisの横顔を垣間見る出版物です。

Title/タイトル: Agossou. Le petit Africain(1955)

Photographer(s)/写真家: Dominique Darbois

Title/タイトル: Nick in Africa (1960)

Photographer(s)/写真家: Dominique Darbois

Title/タイトル: Les Algériens en guerre(1961)

Photographer(s)/写真家: Dominique Darbois

※配信中誤訳あり。タイトルは「アルジェリアの女性達」ではなく、「アルジェリアの戦争」となります。失礼しました。

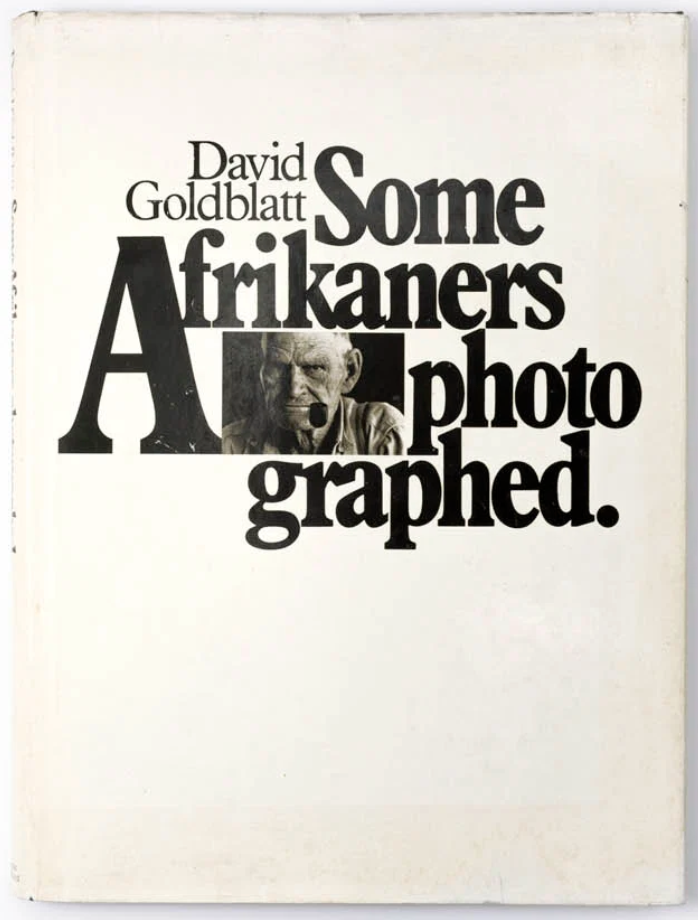

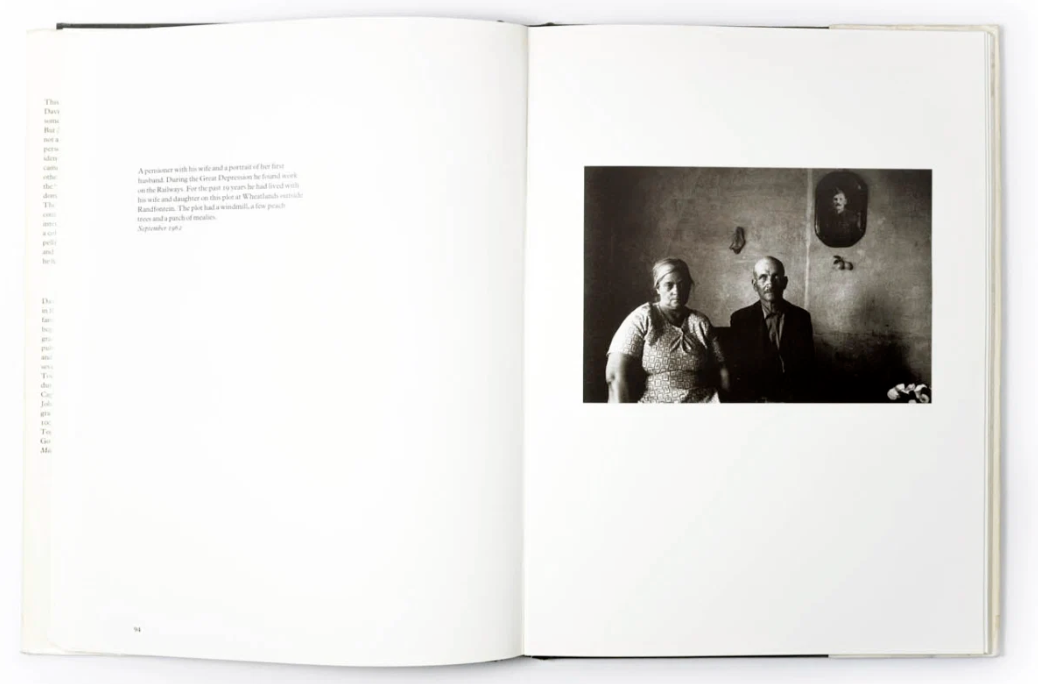

かつてBenは「アフリカの貧しい白人層」Poor but no longer white (2009) MA Thesis Photographic Studies on the depiction of the poor white population in South African photography.についての論文を書いています。David Goldblattによる 『Some Afrikaners Photographed』 (1975) もそれに関連して紹介して頂きました。

かつてBenは「アフリカの貧しい白人層」Poor but no longer white (2009) MA Thesis Photographic Studies on the depiction of the poor white population in South African photography.についての論文を書いています。David Goldblattによる 『Some Afrikaners Photographed』 (1975) もそれに関連して紹介して頂きました。

Title/タイトル: Some Afrikaners Photographed (1975)

Photographer(s)/写真家: David Goldblatt

Some Afrikaners photographed (1975)

本書で南アフリカの社会史と現代写真史が交差します。アフリカーナとは南アフリカに移住したオランダ系移民のことであり、GoldblattのCritical observation/批判的観察が切り取った南アフリカの姿を本書はまとめています。

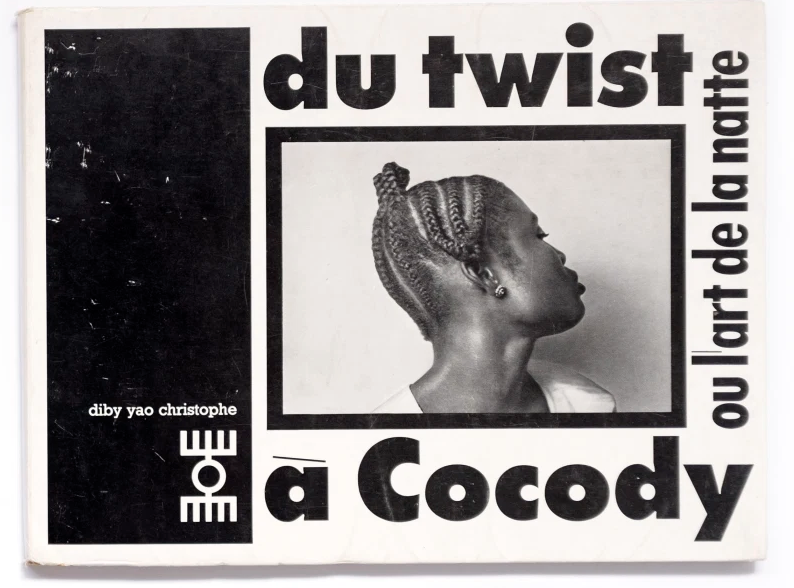

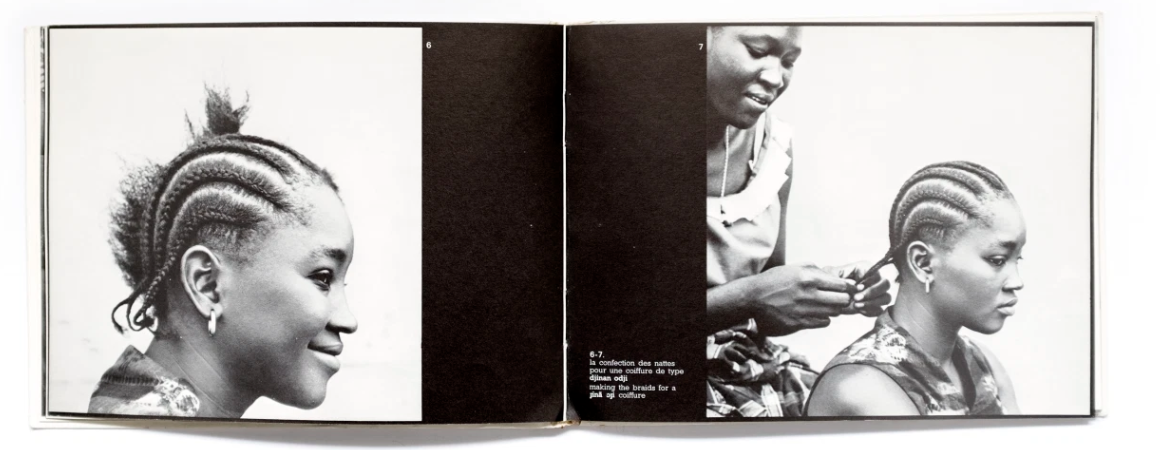

3冊目にBenが紹介してくれたのは、アフリカ系フランス人写真家のDiby Yao Christopheの『Du twist à cocody, ou l’art de la natte』(1972)です。Diby Yao Christopheは1970〜72年の3年間、コートジボワールのアビジャンに滞在し、女性のヘアスタイル/アートを丹念に調査し、本書はその成果物となります。『Du twist à cocody, ou l’art de la natte』を読み解くキーワードに、ヨーロッパに於けるアフリカ系の女性たちのアイデンティティーのあり方があります。西洋文化の影響/抑圧からではなく、これらのヘアースタイルはアフリカ人女性としての出自や文化を提示し、自国文化の再発見を促します。それは、言わば精神的なレジスタンスをも意味するでしょう。

Title/タイトル: Du twist à cocody, ou l’art de la natte(1972)

Photographer/写真家: Diby Yao Christophe

Du twist à cocody, ou l’art de la natte(1972)

アフリカにまつわる写真集の多くには、西洋の、アフリカ人の髪型や皮膚の文様に対する強迫観念的な執着が見られ、髪型や文様の表象は繰り返し写真集に登場します。本書はそれに対して、強迫観念からではなく、女性達の文化的な誇りを、同じヘアースタイルを通して取り戻しています。

最後は私のリクエストもあり、Tamsyn AdamsとSophie Feyderによる『Commonplace』(2016)についてお話ししました。以下は僕なりの解釈となります。

Title/タイトル: Commonplace (2016)

Photographer(s)/写真家: photographs from the Drummond-Fyvie Collection and the

Ngilima Collection

Designer(s): Oliver Barstow

Edit: Bronwyn Law-Viljoen

Writer(s): Tamsyn Adams and Sophie Feyder

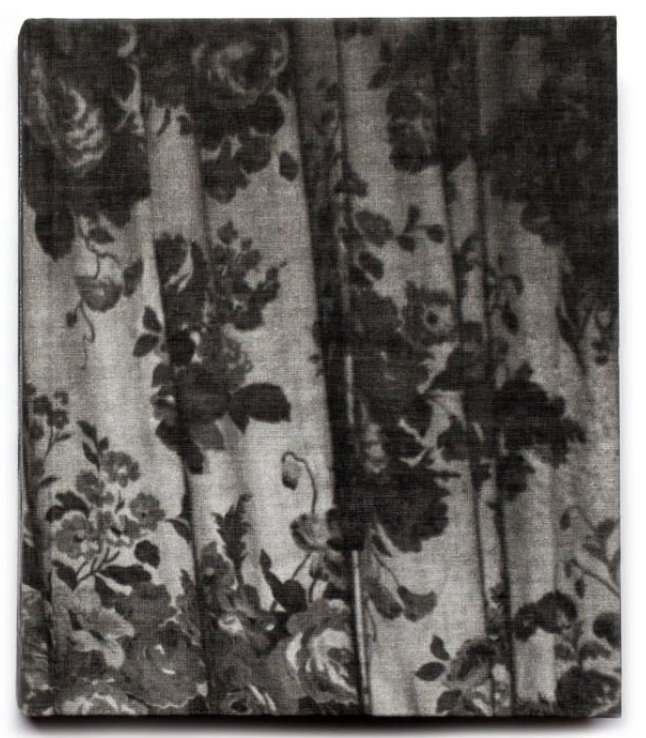

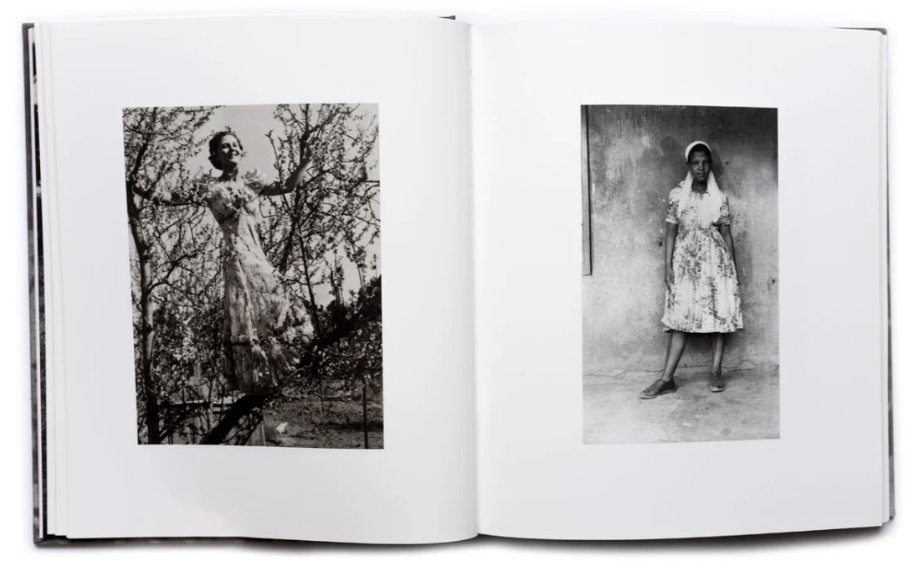

ヨハネスブルグの出版社FourthWall Booksより出版された本書のタイトルを日本語に訳すと「ありふれた場所」あるいは「共通した場所」と言えるでしょうか。南アフリカのアパルトヘイト時代(1948-1994)の、いわゆる白人家庭のアーカイブであったプライベート写真(Drummond-Fyvie Collection)と、いわゆる黒人の写真家によるアーカイブ写真(The Nglima collection、1950年代のもの)を組み合わせ、混ぜこぜに構成したのが本書の特徴です。

アパルトヘイトの絶対的な人種隔離政策はいわゆる白人系の人々と有色人種を制度的、地理的に分断しました。本書でも、同じ1枚の写真の中に2つのコミュニティーは一緒に映りません。通例の政治紛争としてではなく、人々の一般的な生活の中に、言わば自明すぎる制度としてアパルトヘイトの分断は編み込んで合ったのだと本書は伝えるようです。そのような意味で、抑圧する側、抑圧された側という分類や意味付けすら本書では一旦保留しています。2つのコミュニティーは共通してカメラを持っており、その前に広がっていたのはそれぞれ個人の、無防備な日常の姿です。

さらに混ぜこぜ/Juxtaposeになった二つのアーカイブは、組み合わされる事で様々な効果を生みます。二つのアーカイブには図像やポーズに類似する写真もあり、それらは本書で時に対照をなし、時に対比されています。共通する部分と見え隠れする「分断」、このようなシークエンスは果たして齟齬なく連続しうるだろうか?『Commonplace』はページをめくるたびに、その都度違う印象を読者に与えるでしょう。

また最後に アーカイブのあり方についても本書は多くを示唆しています。『Commonplace』はそれぞれの写真家や写された対象が亡くなった後に組み合わされ、編集されています。アーカイブというものも次の世代が編集可能といえるでしょうか。仮にアーカイブを「公的な記憶」と解釈するのであれば、どうやらそれは僕たちの記憶のあり方と同じように、その都度更新され、再解釈を求められ、されに変容するように思います。

『Commonplace』はアーカイブの可能性を示唆してくれる一冊でもあり、そのあり方はAfrica in the photobookの可能性とも繋がっているように思えました。

アフリカ現代史、その後は現代写真史と写真集研究を通じて、Benのアフリカや、歴史や人々に対するご自身の視点、想像力のありようはどうな影響があったと感じますか?オンラインの視聴者からの質問となります。

一方で写真集と資料の研究があり、南部アフリカやNigerへの実際の旅の経験もあります。Benに取ってご自身のフィジカルな経験の方がより示唆を与えるものであったそうです。また写真集というのは写真家達のひとつの視点、解釈でしかないという事も常に気を付けていると言っています。それはひとつの側面でしかないと。

またヨーロッパによる一方的な分類である、南部アフリカ、北アフリカではなく、アフリカ大陸全体を研究したいと、さらに研究対象は100年以上の歴史であると彼は言います。自身の経験や知識も非常に僅かでしかないということも自覚しながら研究を進めているそうです。途方もなく大きな研究対象に向き合うBenの姿勢を窺い知る答えでした。

現在Benが取り組んでいる書籍版Africa in the Photobookの第1部『植民地時代のアフリカ』は2020年年末までの刊行を目指しています。

Ben Krewinkel (ベン・クロインケル)

1975年オランダ、マーストリクト生まれ。ドキュメンタリー写真家。過去にハーグのRoyal Academy of Art にて勤務し現在はUtrecht のSchool of Journalismで教鞭をとっている。ブックデザイナー、キュレーターとしても活動。Africa in the photobookは2015年に設立。

テキスト:吉國元 / 3 books 2020年05月20日

All images from Africa in the Photobook website

https://africainthephotobook.com/

※タイトルを含め文中の固有名詞等はなるべく英語表記で残すことにしました、その方がここからリサーチをして頂く際にも繋がりやすいという理由からです。

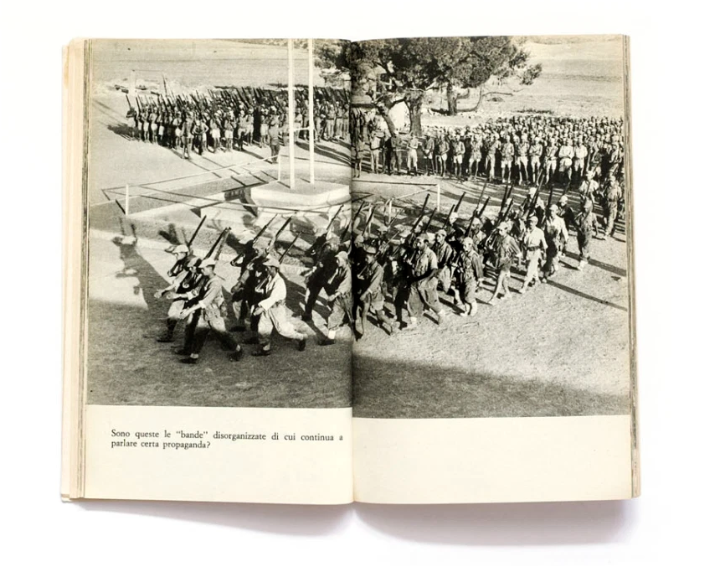

補足:配信中に紹介されたモザンビーク解放戦線を特集した雑誌「太陽」(1973)

Title/タイトル: The Sun, monthly deluxe extra, Japan, August 1973/Frelimo(1973)

Photographer(s)/写真家: Tadahiro Ogawa 小川忠博

https://africainthephotobook.com/2017/07/11/frelimo-1973/